最近X(旧Twitter)のTLを眺めていると、新しい方が次々と天体写真に挑戦していて嬉しくなるのですが、一方で「あのツールを使えばもっときれいに(or もっと簡単に)なるのに……」と思うこともしばしばあります。

しかし一方で、振り返ってみると、自分が使っているツールについてまとめて紹介したことなかったな……と思い当たりました。そこで、自分が普段利用しているソフトやウェブサイトについてまとめてみようと思います。何かの参考やヒントになれば幸いです。

撮影計画段階で使用するソフト、ウェブサイト

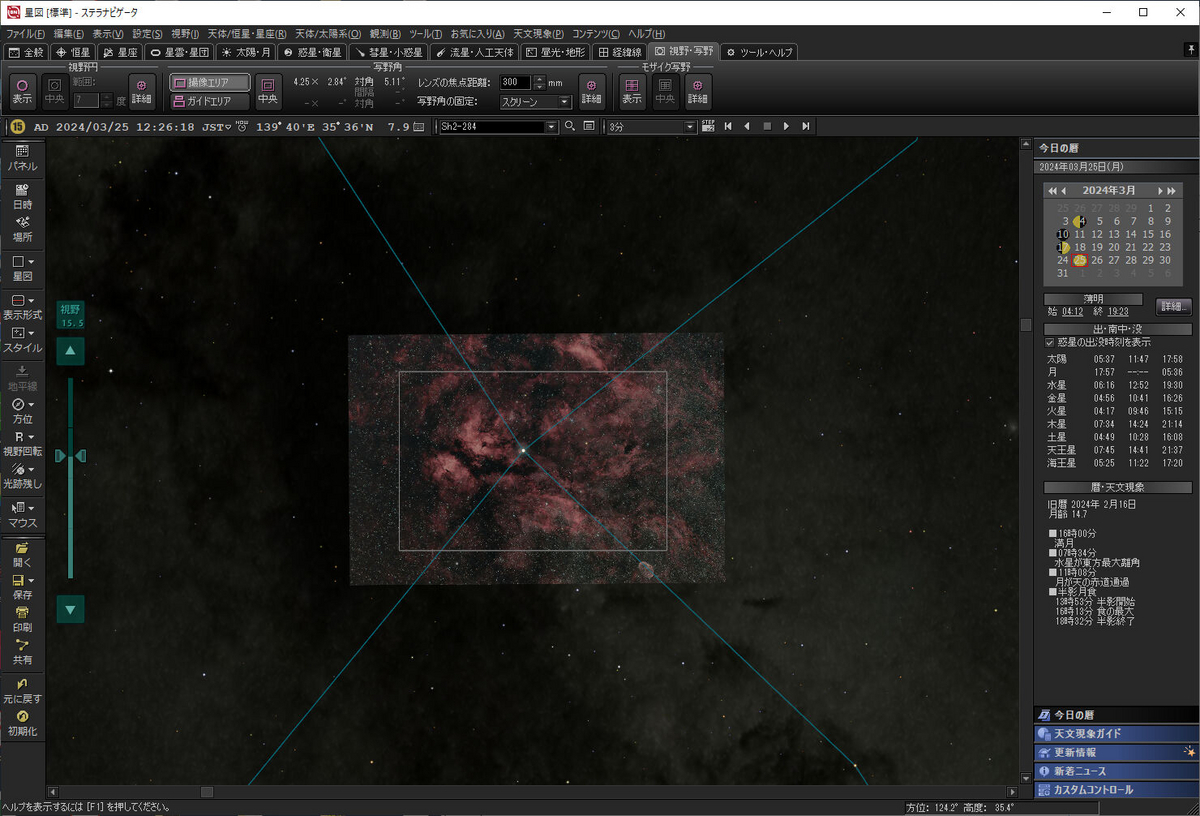

ステラナビゲータ12

https://www.astroarts.co.jp/products/stlnav12/index-j.shtml

国産の天文シミュレーションソフトです(パッケージ版:15400円 ダウンロード版:13860円)。バージョンが12になって表示できる星雲・星団数が大幅に増えたので、撮影候補の天体を選ぶのがさらに便利になりました。惑星や彗星の位置の確認、天文薄明開始・終了時間の確認など単純なプラネタリウム的な使い方にとどまらず、カメラやレンズの情報を元に写野角を表示させることができるので、構図決定に便利です。

特に、DSO*1の撮影には「画像マッピング」機能が便利。写真を星図上に貼り込むことができる機能で、ネット上などで撮りたい天体付近の写真を見つけて貼り付けておく*2と、写野角表示機能と合わせることで「撮れるつもりが、はみ出していた」といったトラブルを回避できます。

オンラインにはTELESCOPIUSのような便利ツールもありますが、総合的な使い勝手ではやはりこちらに軍配が上がります。

ちなみに、ステラナビゲータには「望遠鏡コントロール」機能があり、ステラナビゲータの表示と望遠鏡の動作とを同期させることもできるのですが……自分の場合、ユーザーインターフェイスがリッチなSTAR BOOK TENをコントローラーとして使っていることもあり、この機能は使用していません。

Aladin Desktop

https://aladin.cds.unistra.fr/AladinDesktop/

ストラスブール天文データセンターによって提供されているフリーウェアの星図ソフトです。DSS(Digital Sky Survey)をはじめとした様々な波長域の画像を表示できる上、SIMBADなど外部のデータベースとも連携できるなど、極めて高機能なソフトですが、なんとなく眺めているだけでもなかなか楽しいです。

が、このソフトが撮影計画において便利なのは、表示画像の「レベル調整」がリアルタイムできること。

この機能を使うことで、淡い天体を見やすくできる上、これまで撮ったことのある天体と見比べることで、どの程度の淡さのものまで撮ることができるのか推測がつけやすくなります*3。

N.I.N.A.(NIGHTTIME IMAGING 'N' ASTRONOMY)

オープンソースで開発が進められているイメージングスイートです。冷却カメラのみならず、赤道儀など様々な周辺機器を集中的にコントロールできるソフトで、後述するように、自分も撮影で非常に重宝しています。

このソフトで、撮影前の計画段階において便利な機能が「フレーミング」機能です。この機能を使うと、スカイサーベイの画像を見ながらカメラのフレーミングを事前に決定することができます。自分の場合、ステライメージで構図の大体の当たりをつけておいた上で、この機能で本決定しています。あとは撮影時に「導入と中心合わせ」で天体を導入、目標をシーケンスに追加すれば準備完了です。

なお、スカイサーベイ画像の読み込みはオンラインで行われるので、この作業は撮影に出発する前、自宅であらかじめ行っておいた方がスムーズです。一度読み込んだ画像は「キャッシュ」として現地で読み込むことが可能です*4。

Windy

世界中の気象予報をグラフィカルに表示できるサービスです。誰でも利用できる無料版と、より詳細なデータを入手できる有料版(年額20.89ドル)とがありますが、普通の使い方なら無料版でも十分でしょう。気象予報モデルには「ECMWF」(欧州中期予報センター)、「GFS」(アメリカ海洋大気庁)、「ICON」(ドイツ気象局)と3種類ありますが、普通はデフォルト設定で、予報精度が最も高い「ECMWF」を使えばいいと思います。

このサイトが便利なのは、詳細な雲の分布や種類、風の強さ、PM2.5の濃度などを最大9日先まで見られる*5ことで、撮影計画を立てる際にとても役立ちます。予想精度もなかなか高く、大外れした記憶はあまり多くありません*6。少なくとも、一般的な天気予報*7よりはよほど信頼できると思います。*8

SCW

日本国内の気象予報をグラフィカルに表示できるサービスです。原則無料ですが、月額308円の有料会員になると過去の情報やより細かい予報情報の閲覧が可能になります。

サービス内容、機能ともWindyと似たようなもので、好みで使い分けるといいでしょう。予測精度についてはこちらも十分高いですが、Windy(ECMWF)と比べると(少なくとも自分の住む地域では)外す割合がやや高いような印象があります。逆に、WindyとSCWとで予報が揃えば、ほぼ確実と思っていいでしょう。

撮影段階で使用するソフト

PoleMaster

https://www.qhyccd.com/download/

QHYCCDの電子極軸望遠鏡「PoleMaster」(セット実売価格:43000円)の制御ソフトです。「PoleMaster」は2015年末に発売された製品で、それまで光学式が主だった極軸望遠鏡を電子化したということで大いに注目されました。これを用いることで、わずか数分ほどの作業で30秒角以内の設置精度を得ることができます。今となってはSharpCapやPHD2など他のソフトにも極軸設定支援機能が搭載されていますが、直感的な操作という意味では現在でも随一かと思います。

hpn.hatenablog.com

ただ、「天の北極」の位置は地球の歳差運動によってわずかずつ移動していくので、これが反映されるよう、常に最新のバージョンを使うようにしましょう。

PHD2

定番中の定番ともいえるオートガイディングソフト。初期状態でもパラメータが良くできているため、ほとんど調整の必要なしに精度の高いガイドができます。v2.6.10からは、複数の星を同時にガイドに用いる「マルチスターガイディング」を選択できるようになり、ガイド精度がさらに向上しました。

urbansky.sakura.ne.jp

N.I.N.A.(NIGHTTIME IMAGING 'N' ASTRONOMY)

上でも触れた、オープンソースで開発が進められているイメージングスイート。多彩な機能を備えている一方、機能ごとにタブに分類されていて画面が見やすかったり、その機能自体も気が利いていたりで、冷却CMOSカメラでの星雲・星団の撮影にはこれがあれば十分な感じです(もちろん、オートガイドソフトなどは別途必要だけど)。

また、上でも書いた「フレーミング」機能とプレートソルビング*9 *10の組み合わせは、子午線越えや複数夜にわたる撮影を簡単にしてくれます。

機能は極めて高度で、撮影の完全自動化にも十分こたえられるような機能を持っていますが、自分の場合、撮影時は常に望遠鏡のそばにいるので、使っているのはもっぱら撮影に直結するコアな部分だけです(^^;

BackyardEOS

https://www.otelescope.com/store/category/2-backyardeos/

カナダのO'Telescopeが販売している、Canon EOSシリーズ(含 EOS Rシリーズ)専用のリモート撮影用ソフトです。必要最低限の機能を備えたClassic(35ドル)と、フル機能を備えたPremium(50ドル)とがありますが、Premiumを買っておいた方が何かと便利でしょう。

デジカメでの撮影を行う場合、各メーカーとも多くはリモート撮影用のソフトが付属していて、これを利用することが多いのですが……当然のことながら天体撮影に特化しているわけではないので、ちょっと高度なことを行おうとすると不満が色々と出てきます。

その点、BackyardEOSを用いればピント合わせの補助やディザリング*11、撮影画像の強調、プレートソルビング*12 *13などを行うことができ、格段に使い勝手が上がります。

なお、ニコンのカメラに対応した「BackyardNIKON」という同様のソフトも販売されています。

FireCapture

惑星撮影用の動画キャプチャーソフトです。この手のキャプチャーソフトとしてはSharpCapと双璧をなす存在ですが、SharpCapが電視観望に適した機能を追加している(逆に言うと、惑星撮影には不要な機能が増えている)のに対し、FireCaptureは変わらず惑星撮影に特化している感じです。

撮影対象を動画の中心に捉え続ける「オートアライメント」や、ADC(Atmospheric Dispersion Corrector, 大気分散補正用可変ウェッジプリズム)の調整を補助する「ADCチューニング」など、惑星撮影に便利な機能が豊富で、これ1本あれば惑星撮影には必要十分です。

ひまわり8号リアルタイムWeb

気象衛星ひまわり8号からの衛星画像を表示できるウェブサイト。撮影中に雲が流れてきたときなど、雲の動きを確認するために使用することが多いです。

夜間は、雲の状態を可視光で確認できないので、赤外画像を見ることになります。具体的には「24時間地球」の「バンド7」の画像を確認しています(タイムラグは30分ほど)。なお、サイトでは「夜間画像」として「バンド13」の画像を勧めてきますが、バンド13では低層雲などが写りにくく、バンド7の方が実態に即した感じになります。

このバンドによる写りの違いについては、以前記事を書いているので参照してみてください。

hpn.hatenablog.com

なお、ウェブサイトとは別に、以前はAndroidに対応した表示アプリも公開されていたのですが、現在はiPhone対応のものだけのようです。

apps.apple.com画像処理に使用するソフト

ステライメージ9

https://www.astroarts.co.jp/products/stlimg9/index-j.shtml

国産の天体画像処理ソフト(パッケージ版:30800円 ダウンロード版:27720円)。当然のことながらすべて日本語なのでとっつきやすく、情報も比較的豊富です。とはいえ、使いどころの難しい機能などもあるので、初めて触れる方は「公式ガイドブック」とのセット(パッケージ版:33440円 ダウンロード版:30096円)での購入がお勧めです。*14

ステライメージ8までは動作速度の遅さが問題でしたが、その点は9になって大幅に改善されました。とはいえ、GPUでの処理には依然として未対応ですし、カブリ補正やノイズ除去機能に古さを感じるなど、歴史あるソフトならではの弱点も垣間見えます。しかし、フラット補正時にフラット画像にガンマを適用して補正不足・過剰補正を最小化する「ガンマフラット」など、このソフトでしかできない処理もあり、手元にあるなりに便利なのは確かです。

過去に簡易レビューも書いていますので、参考にしてみてください。

hpn.hatenablog.com

hpn.hatenablog.com

PixInsight

おそらく世界で最大のユーザー数を持つ天体画像処理ソフトです。基本的に、誰でも追加モジュールやスクリプトの開発を行えるため、現在でも世界中の開発者が日々機能強化にいそしんでいます。こうした開発体制のため、新機能の取り込み、改良の速度が非常に速く*15、最新のトレンドに沿った処理を積極的に行うことができます。コミュニティの活動が極めて活発なのも特長で、何か問題が発生しても公式フォーラムで解決することが多いです。

機能的にはきわめて豊富で、これ1つあれば天体写真に必要な処理はほぼまかなえると言って過言ではないでしょう。

ただ……

- 日本語に非対応

- 機能が多すぎてメニューが複雑

- 操作方法が独特

- ドキュメントなどにおいて機能名が略語で記されることが多く、分かりづらい*16

……など、正直猛烈にとっつきにくく、ハードルは決して低くはありません。

とはいえ、言語の問題についてはブラウザの翻訳機能もずいぶん優秀になって、フォーラムなどに目を通すにはあまり問題にならなくなってきました。また、蒼月城さんや丹羽雅彦さんなど、日本語で情報を発信してくれる方も増えてきたので、その意味ではだいぶ楽になってきたかと思います。

www.youtube.com

masahiko.me

個人的には、丹羽さんが書かれた以下の本を読んで、大まかな処理の流れをつかむのがいいのではないかと思います。

難点があるとすればその価格で、2024年3月時点で300ユーロ……つまり5万円近くもします*17。まずは45日間利用可能なトライアルバージョンを試してみて、それで判断してみるといいでしょう。

BlurXterminator

https://www.rc-astro.com/software/bxt/

PixInsight用の有料プラグインモジュールです(99.95ドル)。

天体写真を撮ると当然星が写りますが、その像は大気の揺らぎや光学系の収差、ガイドエラーなど様々な要因によってある程度の大きさを持って写ります。しかし、理想的なことを言えば恒星は本来点像であるはずです。つまり、恒星が点に写る「理想の天体写真」があったとして、「現実の天体写真」はこれにある種の関数を作用させたものと考えることができます。

そこで、この関数を何らかの方法で求め、その逆関数を「現実の天体写真」に作用させれば「理想の天体写真」に近づくはずです。これを「デコンボリューション」といい、BlurXterminatorでは、この逆関数をAIを用いて求め、画像を先鋭化します。

その効果はきわめて強力で、収差やガイドエラーの目立つ画像も、あっという間に無収差の光学系で撮ったかのような画像に変化します。ただ、対象やパラメータによっては、星が極端に小さくなってしまったり、星と星雲とで解像感の違いが目立って不自然になってしまうこともあり、注意が必要です。

StarNet 2

画像から星だけを取り除いてくれる無料のツールです。PixInsightのプラグインのほか、単独で動作するコマンドライン版、GUI版(Windowsのみ)が用意されています。

かなりの高精度で、星だけを取り除いた画像を生成してくれます。こうやって「星のみ」と「それ以外」とを分離できると、例えば「星雲の階調を強調する」、「星の色を残す」といった操作を、互いに影響させることなく実行できるので、画像処理の自由度が大きく上がります。

GraXpert

光害などによるカブリを除去してくれる無料のツールです。PixInsightのプラグインのほか、単独で動作するスタンドアロン版が用意されています。ただし、スタンドアロン版では複数のカブリ除去方法から適当なものを選べますが、現時点(2024年3月)のプラグイン版では1種類の方法しか選べず、細かい調整もできません。

ステライメージは基本的に直線的なカブリや2次関数的な周辺減光しか除去できず、一方、PixInsightにはAutomaticBackgroundExtractor(ABE)やDynamicBackgroundExtraction(DBE)といったツールがありますが、設定によっては補正不足や過剰補正がしばしば発生します。GraXpertはこれらに替わるツールです。

もちろんGraXpertとて完璧ではなく、ABEやDBE同様、補正不足や過剰補正が発生することも多々ありますが、選択肢が増えるのはいいことです。

FlatAide

ぴんたん(荒井俊也)氏作成のフリーウェアです。撮影または画像処理した画像から、天体や星を消去したフラット画像を事後的に作成して、フラット処理を行います。いわゆる「セルフフラット」を行うためのツールですね。自分の場合、フラット補正はもちろん行っていますし、カブリ除去も慎重にやっていますが、それでもどうしても背景がフラットにならない場合の最終手段として利用しています。これを使うと、なぜか負けた気がするのですが仕方ありません。

なお、現在は有料の「FlatAide Pro」(通常ライセンス:11000円)が主力になっています*18が、自分が使っているのは以前公開されていた無印のFlatAideの方です(現在は公開終了)。安定性に難があるなど問題も少なくありませんが、工夫次第で乗り越えられるレベルなので使い続けています。

NikCollection

https://nikcollection.dxo.com/ja/

元々は、ドイツのNik社が開発していた高機能なPhotoshop用画像処理プラグイン*19です。これが2012年に会社ごとGoogleに買収され、2016年には無料公開。翌年にはさらにDxOの手に渡って無料公開が終了となり、2018年からは新バージョンの販売が始まっています(現バージョン:18500円)。

ちなみに、自分が使っているのはGoogleが無料公開していた頃のバージョン。最新版と比べて若干機能が劣る部分はありますが、大きな不都合はありません。当時ダウンロードしたファイルを保存しておいてよかった……。*20

このツールは複数のプラグインからなっていますが、中でも最も使い出があるのが「Silver Efex」。本来は、モノクロフィルムの暗室処理をシミュレートするものですが、これを天体写真に対して適用すると、散光星雲や分子雲の淡い部分を炙り出すことができる、まさに魔法のような効果を発揮します。カラー画像に対してこれを用い、出来上がった画像をL画像として使うのでもいいのですが、R, G, Bの各チャンネルに対してSilver Efexを適用し再合成するという手間を踏むと、さらにハッキリした結果が得られます。

Silver Efexにはいくつかのプリセットがありますが、天体写真に有効なのは「ファインアートプロセス」、「高ストラクチャ(強)」、「フルダイナミック(強)」、「フルコントラストストラクチャ」あたり。

|  |

|  |

|

ただ、いずれも猛烈な強調処理が行われるので、元画像はなるべく品質の高いものが必要です。また、効果が強いほどノイズまみれになったり、カラーバランスが滅茶苦茶になったりしがちなので、節度ある使い方が重要です。

Topaz DeNoise AI

https://www.topazlabs.com/denoise-ai

高性能なノイズ除去ツール。現在は「Topaz Photo AI」(199ドル)に統合されています。基本的にはスタンドアロンのツールですが、インストールするとPhotoshop用プラグインも同時にインストールされます。

AIでの処理により、画像からノイズのみを極めて高品質に取り除きます。街なかからの撮影の場合、天体を炙り出すのに極端な強調処理が必要で、必然的にノイズも浮き上がってきてしまうのですが、このソフトがあれば相当程度までノイズを取り除けるので「より攻めた」強調が可能になります。

ただ、このソフトも万能ではなく、とりわけ「縮緬ノイズ」の類は苦手。また、ノイズ除去の結果、ディテールが消失したり偽模様が発生したりといった問題が発生することがあります。さらに、ノイズを除去しすぎると画像がツルツルで不自然になりがちで、このツールも節度ある使い方が求められます。

NeatImage

DeNoise AIと同じく、こちらもノイズ除去ツール(39.90ドル)。ただ、そのアルゴリズムはDenoise AIとは異なっていて、画像上の、比較的均一と思われる領域からノイズパターンを検出、抽出することで極めて高度なノイズ除去を行います。その仕組み上、「縮緬ノイズ」に対してはDeNoise AIよりもこちらの方が有効だったりします。DeNoise AIとは画像によって得手不得手が異なるので、自分は処理結果によって両者を使い分けています。

Autostakkert!

惑星撮影を行う場合、現在では動画を撮影してそのフレーム同士をスタッキングし、ウェーブレット処理で高精細化する手法がメインですが、この一連の工程のうち、動画のスタッキングを行うのがこのソフトです。

動作は高速で、使い方もかなり簡単です。このソフトで行うのはあくまでスタッキングまでで、それ以降の処理は別のソフトに渡すことになります。

Registax6

https://www.astronomie.be/registax/

オランダのCor Berrevoets氏が中心となって開発したソフトウェアで、動画カメラの性能向上とあいまって、静止画中心だった惑星の撮影を劇的に変化させた立役者の1つです。動画のスタッキングからその後のウェーブレット処理までこなしますが、最終更新が2011年ということもあって、特にスタッキングについては動作がかなり遅いです。私の場合、スタッキングは上記のAutostakkert!に任せ、もっぱらウェーブレット処理にのみ使用しています。

なお、多数の画像をスタッキングしてウェーブレット処理する手法は、惑星に限らず惑星状星雲など他の天体でも有効なので、試してみるといいと思います。

waveSharp

https://github.com/CorBer/waveSharp

Registaxの開発者であるCor Berrevoets氏らが新規に開発しているウェーブレット処理ツールです。Registaxとはまた少し違った特性を持っていて、Registaxではうまく抽出できなかった模様を抽出できる場合があります(下図参照。パラメータ設定の問題もありそうだけど)。両方試してみて、場合によって使い分けるといいでしょう。

AviStack2

月面写真の処理を念頭に、ドイツのMichael Theusner氏を中心に開発されたソフトウェア。Registaxと同様、動画ファイルのフレームをスタッキングし、ウェーブレット処理を行うことで高精細な画像を得ます。

惑星写真の処理にルーツを持つRegistaxと比べると、月面のクローズアップ写真のように画面全体に被写体が広がっている画像の処理に長けていると言われており、自分ももっぱら月面写真の処理にこのソフトを用いています。

ただ、ソフトの実質的な最終更新が2010年ということもあり、マルチコア対応が十分ではなく動作は極めて低速。2014年には開発、メンテナンス自体が終了していますし、高品質な画像が得られるとはいえ、今からあえてこのソフトを使わなくてもいいかなという気はしますが……逆に、スタッキングからウェーブレット処理までシームレスに、かつ高品質でバッチ処理できるソフトはこれくらいなので、手放しにくいのも事実です。

Image Composite Editor

マイクロソフト謹製の画像つなぎ合わせソフト。無料なのに非常に高性能で、月面写真のモザイク合成に重宝しています。

使い方も簡単で文句のつけようがないのですが、惜しむらくは研究プロジェクトそのものが終了していて、公開も終わっている点。とはいえ、抜け道は色々とあるもので……。詳しくは以下の記事をご覧ください。

hpn.hatenablog.com

Adobe Photoshop

https://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html

泣く子も黙る、黙ってる子も黙る定番ソフト中の定番。色合いや明るさのコントロールといった簡単な用途から、画像上に残ったゴミの跡の消去、カブリの修正、複数画像の合成など、用途はきわめて多岐にわたります。画像の最終出力も「明示的にカラープロファイルを埋め込められて安心」という理由から、もっぱらこれです。

ただ、欠点はやはり「Adobe税」とも揶揄される価格面で、最も安い「フォトプラン」でも月額2380円もします。積算すると……うむ……。

世の中には「ジェネリックPhotoshop」(笑)として、例えば買い切りタイプのAffinity Photo 2などのソフトもあるので、用途によってはそうしたものを検討してもいいかもしれません。

(おまけ)画像処理後に利用するウェブサイト

Astrometry.net

いわゆる「プレートソルビング」の機能を提供しているウェブサイトです。画像を「upload」のページからアップロードすると、画像を解析して、写っている恒星やメシエ天体、NGC天体、IC天体についてラベルを付けて返してくれます*21。

特に、おとめ座銀河団など、背景に無数の銀河が写っているような写真で効果を発揮します。また、「どこを撮ったのか分からなくなってしまった」といった画像を解析するのも、便利な使い方です。

SIMBAD

https://simbad.unistra.fr/simbad/

ストラスブール天文データセンターによって運営されている、太陽系外の天体のデータベースです。Basic searchの検索欄に天体名(Vegaなど)やカタログ名(M31など)を入力すると、天体の座標や移動速度、赤方偏移、各波長域での等級など詳細なデータを見ることができます。

冒頭の方で書いたAladin Desktopはこのデータベースと連携しているので、写真に写っている天体と照らし合わせてみると楽しいです。

このほか、SEDS Messier DatabaseやThe Interactive NGC Catalog Onlineは、天体の基礎情報を集めるのに役立ちますし、これらを基礎に他のサイトも回ると様々な情報が手に入ります。写っている天体が何者なのかが分かると、撮った写真に愛着もより一層湧くというものです。

*1:Deep-sky objects。太陽系の天体や普通の恒星を除いた系外銀河・星雲・星団のこと。

*2:著作権のある写真を利用する場合は、あくまで個人利用の範囲内で。

*3:基本的には、どのパネルもほぼ同条件で撮影されている(明らかに違うのもいくつかあるけど)ので、お互いに比較が可能です。

*4:バージョンによっては「オフラインで使用するためのキャッシュ画像」のスイッチ(キャプチャ画像左上)をオンにしておく必要があります。

*5:ICONのみ4日後まで

*6:逆に言えばたまには外れる

*7:いわゆる「星空指数」などを含む

*8:そもそも気象庁の「晴れ」の定義が「雲量2~8以下」なので、一般的な天気予報で「晴れ」となっていても、実際には雲だらけということが十分あり得ます。

*9:試し撮りをして、写っている星の配置から望遠鏡がどちらを向いているのか判断する機能

*10:別途、ASTAPやPlateSolve2、およびスターカタログのインストールが必要です。

*11:ガイド撮影時、コマごとに構図を少しずつずらし、天体に対するホットピクセルや固定ノイズの位置を分散させる撮り方。

*12:別途、AstroTortillaのインストールが必要です。

*13:後者2つはPremiumのみ

*14:ガイドブックの出来としては、本当は「ステライメージ6」のガイドブックの方が突っ込んだところまで書かれていていいのだけど、さすがに入手困難ですし……。

*15:逆に「知らないうちに今まで使ってた機能がどこかに行ってた」ということも起こりうるわけですが。

*16:例えば、WBPP(WeightedBatchPreprocessing)、ABE(AutomaticBackgroundExtractor)、SPCC( SpectrophotometricColorCalibration)など

*17:去年までは250ユーロ、そのさらに前は230ユーロだったのですが……。

*18:こちらはこちらで、フラット処理にとどまらない高機能なソフトです。

*19:プラグインではあるのですが、なぜかスタンドアロンでも実行できたりします。「プラグイン」とは……。hpn.hatenablog.com

*20:前段のFlatAideもそうですが、実はxxxにアクセスする(違法手段ではない)と、いまだに元ファイルを取得できるのですが……一応、自粛しておきます。Image Composite Ed……いや、なんでもないです。

*21:ちなみに、PixInsightには類似で、かつより詳細な機能が搭載されています。

![PixInsightの使い方 [基本編] たのしい天体写真シリーズ (星沼ブックス) PixInsightの使い方 [基本編] たのしい天体写真シリーズ (星沼ブックス)](https://m.media-amazon.com/images/I/51P9m57VRkL._SL500_.jpg)