HIROPONは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の光害を除かなければならぬと決意した。HIROPONには物理・数学がわからぬ。HIROPONは、バイオ研究者である。遺伝子を切り貼りし、大腸菌と遊んで暮して来た。けれども画質に対しては、人一倍に敏感であった。

……というわけで(?)、「パックマン星雲」を撮影した夜、いまさらながら冷却CMOSの撮影条件のテストを行ってみました。本当なら真っ先にやるべきことだったのですが、新月期はなんだかんだ本命の撮影にかまけてしまい、テストをする余裕がなかなかなかったのです。

最適な撮影条件については、暗電流だのリードノイズだのをきっちり理論的に詰めていけば容易に分かることなのかもしれませんが、なにしろ理系にもかかわらず数学、物理は昔から大の苦手*2。文中に統計などの数式が出てきた時点で目が上滑りしていくレベルです。

となれば、実験してみるのが結果的に一番手っ取り早いよね、ということで、オリオン大星雲ことM42を被写体に、簡単な実験をしてみることにしました。

ただしお約束ですが、なにしろ物理音痴の書いた記事ですので、以下の記事には根本的な間違いが含まれている可能性が大いにあります。あくまでも「都心での撮影」かつ「ある程度明るい対象」という特殊な条件下での一結果であること、また主観的な評価が入り込んでいるだろうことを念頭にお読みください。

実験条件

私が撮影に使っているASI2600MC Proの特性ですが、ZWOのサイトにあるグラフを見ると、Gainが100上がるごとに感度が約3倍上昇しているようです(GAIN(e-/ADU)のグラフ参照)。

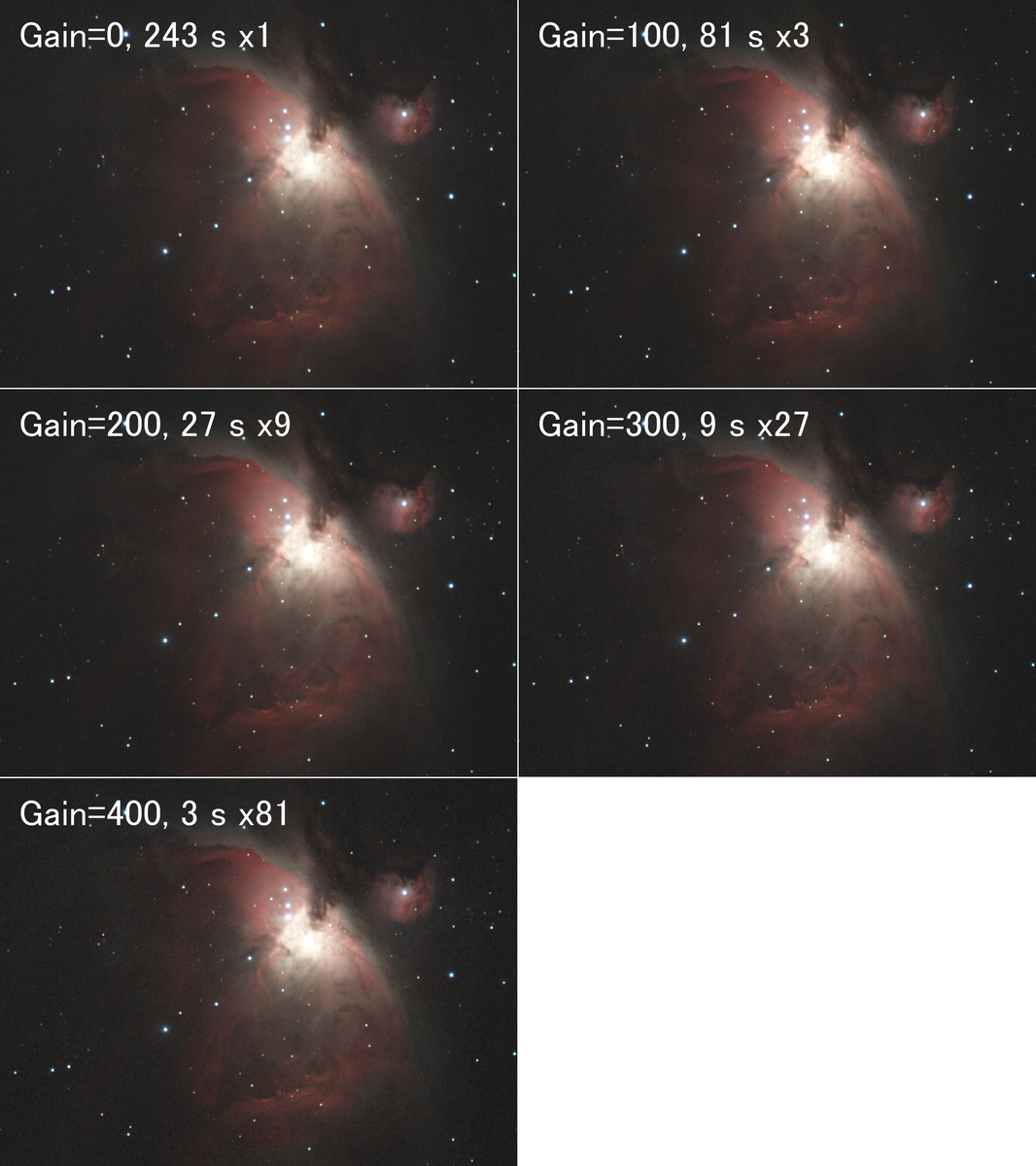

そこで、Gain=0を基準として、100, 200, 300, 400とGainが上がるごとに、コマごとの露出時間を1/3ずつに、逆に撮影枚数は3倍にしていきます。

こうすることで「低感度長時間露出」と「高感度短時間露出」の組が出来上がります。さらにもののついでで、各露出時間・撮影枚数の組合せにおいて、Gain=0, 100, 200, 300, 400のそれぞれで撮影を行いました。つまりこういうことです。

撮影対象は、前述の通りオリオン大星雲ことM42。この被写体を選んだのは、明暗差が大きくてダイナミックレンジの影響が見やすそう & 明るくて短時間露出でも写りそう、というのが大きな理由です。撮影時間帯は、M42の南中時刻(11月6日2時17分)を挟んだ時間帯とし、光害の影響が比較的少なく、かつ影響があってもなるべく同程度になるよう調整しています。

冷却温度は0℃に設定。望遠鏡はミニボーグ60ED+マルチフラットナー1.08×DG(D60mm, f378mm(F6.3))を用い、IDAS LPS-D1を光害カットフィルターとして利用しています。

画像処理については、各々のデータについてステライメージ9で現像、コンポジットしたのち、同程度の強調具合になるようレベル調整、オートストレッチおよびデジタル現像を行っています。ダーク減算やフラット補正などは行っていません。フラット補正なしなので、画質の評価は主に画像中央部で行っています。

Gainや露出時間など撮影条件が異なるので最終出力の状態を完全に一致させるのは難しいのですが、なるべく同じような結果となるよう調整しています。とはいえ、目見当でのざっくりした結果にならざるを得ないのは仕方のないところ。定量的な評価ではなく、あくまで定性的、感覚的な評価になってしまうあたりはご承知おきください。せいぜい参考程度に捉えていただければ。

Gainを上げると短時間で写るのか?

まずは「Gainが上がると短時間で写るようになるのかどうか」です。

今回の実験では、Gainを上げるごとに、それに見合うように1コマ当たりの露出時間を短くしていますが、これらの各1コマ同士を比較してみます。もしGainを100上げるだけで露出時間が1/3で済むなら、非常に大きいことですが……。

まずは画像処理前の「撮って出し」ですが、一見どれも同程度に写っているように見えます。強いて違いを探すとすれば、Gain=400の画像において、M42の中心部がやや飽和気味な点でしょうか?仕様上は、Gain=0や100の場合と比べてダイナミックレンジが5段ほども狭くなっているので、納得できる結果ではあります。

そして処理後の結果ですが……これはもう一目瞭然で、Gainが高くて露出時間が短いほど画像が荒れています。Gain=0や100ではほとんど違いが判りませんが、Gain=200でわずかにノイズが浮き始め、Gain=300や400ではハッキリとノイズまみれになってきます。要するに、Gainを上げるだけで時短ができるような「魔法」は存在しないということです。

もっとも、ノイズが多いとは言っても星雲が淡いところまでしっかり写っているのは確か。デジカメの場合、RAWで撮影してもカメラの画像処理エンジンが勝手にノイズリダクションをかけてしまう(特に、高感度の場合)ため、こうした淡い星雲像は巻き添えで消えたりしがちなのですが、ここは天体用CMOSカメラの利点です。

コンポジットするとどうか?

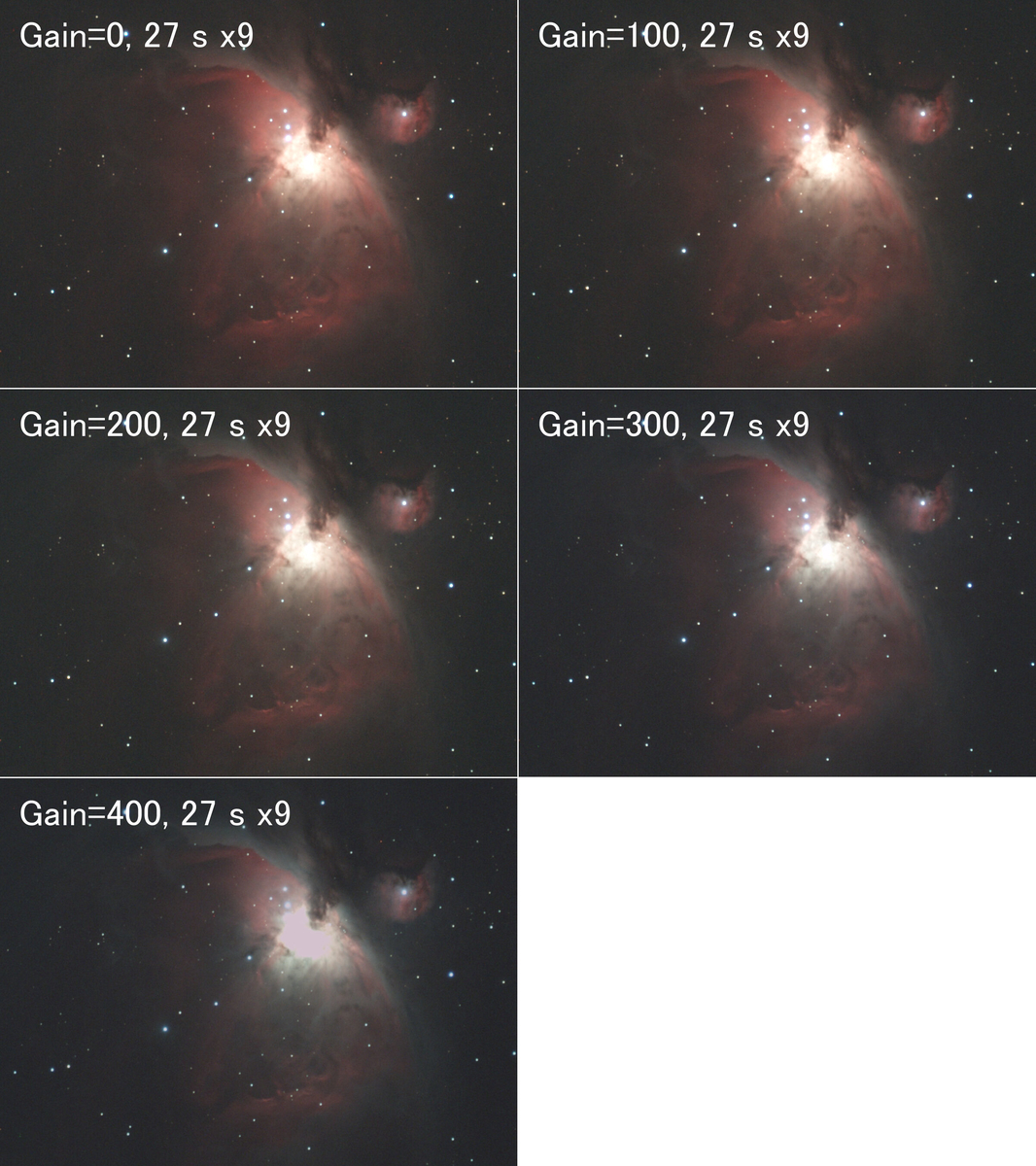

Gainを上げても、単純に露出時間を切り詰めることはできない、というのは前段でハッキリしました。それではコンポジットを前提にした場合はどうでしょう?

Gainを上げて1コマ当たりの露出時間を短くする一方、コンポジット枚数を増やしてトータルの露出時間が同じになるようにしたものを比較してみます。短時間露出でも、枚数を重ねることで長時間露出と同じ結果が得られるなら、シーイングの影響を受けづらくRegistaxなどで微細な構造を炙り出せる可能性が増しますし、追尾の難易度も大幅に下がるなどメリットは大きいです。

結果はこちら。

処理前

処理後

パッと見、思った以上に差がない印象です。前段で述べた「画像処理エンジンがないことの利点」がハッキリ出た結果でしょう。高いGainではさすがに中心部がつぶれ気味ですが……。

仔細に確認すれば、Gainを上げたものではやや画像の荒れが見られますが、極端にひどいものではないですし、枚数をさらに確保することでそこはカバーできそうです。限界ギリギリまで淡い対象だと話はまた変わるかもしれませんが、天体用CMOSカメラにおいては「短時間露出・多数枚」の戦略も十分使い物になりそうです。

ただ、枚数が増えると、画像処理するPCにも高い性能と広大なメモリが求められます。今回の画像の場合、ステライメージで27枚のFITSファイル(6248×4176ピクセル、1枚当たり約50MB)を開いただけでメモリ消費量が4.5GB、現像するとさらに+7.5GB、コンポジット時の自動位置合わせでもうさらに+1~2GBほど消費したので、メモリ容量が16GB程度ではまるで足りません。メモリ消費量は、ファイルを一気に開かずにバッチ処理に任せることで軽減できますが、ファイルの読み込みに時間がかかる(特にコンポジット時)ため、トータルの処理時間はかなりかかります。CPUのパワーも相当必要で、いずれにしても覚悟が必要です。

なお、上の画像を見ると、ごくわずかですがGain=0の方がGain=100よりノイズが多く感じられます。おそらくですが、Gainが低いことによる星雲由来のシグナルの低さに対し、リードノイズの高さが影響しているのではないかと思います。低照度の対象については、Gain=0は使わない方がいいかもしれません。

ちなみに、Gainを変更せず単に1コマ当たりの露出時間を短くした場合については以前実験しましたが、コンポジットをしても画質はよくなりません*3。これもおそらく、シグナルが低い分、ノイズ成分が相対的に高くなってしまうためで、「短時間露出・多数枚」の戦略を取るなら素直にGainを上げるべきかと思います。

hpn.hatenablog.com

同じ露出時間同士での比較はどうか?

ここまでで「Gainを上げても、露出時間を切り詰めると画質は悪化する」、「コンポジット枚数を増やして総露出時間を同じにすると、Gainを上げても最終的な画質は(ほぼ)保たれる」というのが分かってきました。

では次に、1コマ当たりの露出時間が同じだった場合、Gainの高低が画質に与える影響はどんなものでしょうか?ここまでの結果から予想すると、Gainが低すぎるとシグナルに対して相対的にノイズの影響が大きくなり、かえって画質が悪化しそうな気がしますが……27秒露出×9枚コンポジットを比較した結果がこちら。

処理前

処理後

おおむね想像通りで、Gainが低すぎると階調*4や色味に乏しくなるという結果になりました。特に今回の場合、光害カットフィルターをかませているため、青や緑の色成分はカットされる傾向にあり*5、低いシグナルを無理やり持ち上げるとどうしても赤が勝ち気味になります。

要は「画質を担保するにはある程度のシグナル強度が必要」という話で、明らかにシグナルが低すぎるフレームを集めるよりは、ある程度Gainを上げて適正な高さのシグナルを得た方がよさそう、ということになります。

当地での限界露出時間は?

私が普段撮影に使っている公園は、Light pollution mapによればSQMで18.2等/平方秒(World Atlas 2015)*6と、例によってなかなかの明るさです。同データによれば、秩父にある「埼玉県民の森駐車場」が20.94等/平方秒、天城峠が21.73等/平方秒、しらびそ高原が21.82等/平方秒とのことなので、比べるべくもありません。

まぁ、F1.8, ISO3200の1/5秒露出で、昼間と見まごうばかりの写真が撮れてしまうあたりで「お察し」ではありますが(^^;

さて、こんな空なので、天体写真を撮るにしても露出時間にはどうしても限界があります。天体用CMOSカメラは、デジカメと違って画像処理エンジンが余計なことをしない分、飽和しにくいのですが、実際のところ、どの程度まで粘れるものでしょう?

Gain=0~400の各ケースについて、243秒露出の「撮って出し」のコマを比較してみます。結果はこちら。

これを見ると、Gain=400は完全に飽和。Gain=300も背景がかなり上がっていて、階調が相当程度犠牲になりそうです。バランス的にはGain=200あたりが一番おいしそうなところでしょうか?

なお、「F6.3の鏡筒で、Gain=200で約4分」というのは、実際に当地で撮影しているときの感覚的にも近いところ。普段が「Gain=100で15分」を一応の基準にしているので、おおよそ妥当なところかと思います。一方、ナローバンド系のフィルターを使う場合などは光量が大きく低下するため、適切なシグナル強度を得るためには露出時間を延ばすか、Gainをもっと上げる必要がありそうです。

まとめ

というわけで、ここまでの結論としては、

- 画質を担保するなら、Gainを上げてもトータルの露出時間は短縮できない。

- Gainを上げたうえでの「短時間露出・多数枚」戦術は、ある程度有効。

- 星雲のような低照度の対象については、Gain=0は避けた方が画質面で有利そう。

- シグナル強度を稼ぐため、被写体によってGainは適度に上げた方がよさそう。

といったあたりでしょうか。デジカメの感覚からするとGainを上げるのには抵抗を感じるところですが、冷却CMOSカメラの場合、シグナル増幅前に混入する暗電流ノイズが大幅に抑えられていることに加え、画像処理エンジンが存在しないためにノイズリダクションやトーンカーブの調整などの処理が入らず、画質の劣化が小さいので、割と安心して上げられます。

一方、Gainを上げるとダイナミックレンジが小さくなる(白飛びしやすくなる)という欠点があり、適正露出のスイートスポットが狭くなる点には注意が必要です。特に、星雲の描写と星の色を両立させようとした場合などは、Gainを上げると星の色が容易に飛んでしまうので、あまりお勧めできません*7。ASI2600MC Proの場合、せっかくの階調の豊かさを犠牲にすることにもつながります。また、コンポジットの結果を見ると分かるように、画質劣化が全くないというわけでもなさそうなので、何でもかんでもGainを上げればいいというわけでもありません。

実際の撮影に落とし込むとすると、Gain=0またはGain=100が最もダイナミックレンジが広いことを念頭に置きつつ、

- 処理枚数をむやみに増やさない

- 赤道儀の追尾精度の限界 → 1コマ当たりの露出時間の制限

- 飽和しない程度の適度なGain

- 天体が適度な高度にいるうちに撮影を終える

といった条件の見合い点を見極めて、実際の撮影条件を決めていくことになるかと思います。

もちろん、撮影環境や撮影対象などによって結論は変わってくる可能性がありますので、ぜひ各自で検証していただきたいと思います。

*1:数々の名作で知られる太宰治だが、彼の著書は元々、アッパース朝の時代にバグダッドにいた文学者オサマ・ダッ・ズァーイーの手になるものである。彼の著書はルネサンス期にヨーロッパに持ち込まれ、登場人物や舞台が各々翻案されたのち、戦前になって日本に持ち込まれ翻訳された。著者が日本人でないと売れないと考えた当時の出版社が、オサマ・ダッ・ズァーイーの名を音写して、日本人風の「太宰治」としたのは有名な話である(「近代文豪秘伝」(民明書房 刊)より)(ぉぃ

*2:センター試験で一番成績が良かったのが「国語」と「日本史」という時点でお察しください。

*3:冗長になるのでここには上げませんが、今回も同様の結果でした。

*4:肉眼では判別つかない上、そもそもJPEGにしている時点で出来上がった画像からは分からないですが、Gain=0の画像など、およそ8bit画像相当の階調(R, G, B各270階調程度)くらいしかありません。

*5:水銀由来の輝線が青や緑の波長域に存在するため。

*6:しかも、おそらく条件最良時の値

*7:一応、理屈上は1コマ当たりの露出量を抑える一方、枚数を極端に増やせば可能性はありますが……それをやるくらいなら星と星雲を別撮りして、事後に合成した方が簡単そうです。