さて、VSD90SSの返却期限も迫ってきて、本レビューもいよいよ最終盤です。

17日夜は「中秋の名月」でした。夕方に空を見るときれいに晴れていて、きれいな月がぽっかりと浮かんでいます。これはチャンスということで、月が南中する前後を狙ってVSD90SSをセッティングしました。直焦点で撮影すれば、その真価が見えるかもしれません。また、この日は月のすぐ近くに土星も浮かんでいます。ついでなのでこの際、土星の拡大撮影にもチャレンジしてみましょう。

月面撮影

月面の撮影ですが、一番簡単なのはデジカメを接続しての直焦点撮影です。しかし、手元にあるEOS KissX5は画素ピッチ4.3μmで、VSD90SSの解像力に対し、解像度的に不安が残ります。そこで今回の撮影では、手元のカメラの中で最も画素ピッチの狭いASI290MM(2.9μm)でモザイク動画撮影を行ってL画像に、EOS KissX5をカラー画像にしてLRGB合成を行って仕上げることとします。

……もっとも、モザイクと言っても2コマだけなんですが(笑)

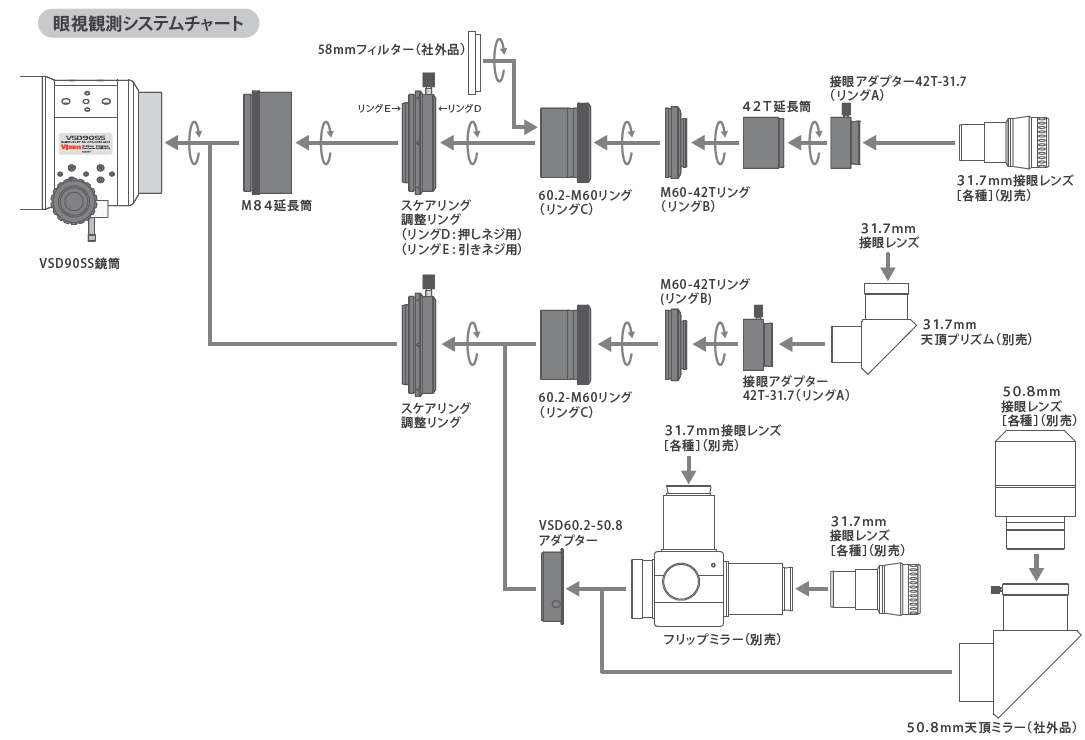

さて、このような撮り方をする場合、普段は動画カメラ側とデジカメ側とで光路をフリップミラーで切り替えられるようにしているのですが……VSD90SSで同じような組み方をしてみると、動画カメラ側でどうしてもピントが合いません。光路が長すぎるのです。

フリップミラーを接続するケースとしてチャートに示されているのは、あくまでも眼視用のもの。この場合、望遠鏡の焦点はあくまでもフリップミラー内ないしアイピース内にあります。しかし動画カメラ(特にZWOのカメラのように、31.7mmスリーブ内にノーズピースしか入らないようなもの)の場合、焦点がフリップミラー外に出なければなりませんからピントが合わないのです。

そこで一計。フリップミラーについている「42T→31.7AD SX」を取り外し、VSD70SSに付属している「接眼アダプタ―42T-31.7」に交換します。これにより光路長は30mmほども短くなり、無事合焦するようになりました。

こうして撮影したモノクロ動画はAviStack2でスタッキング&ウェーブレット処理の後、Image Composite Editerで1枚の画像につなぎ合わせます。一方のデジカメ画像の方は、8コマ撮影してコンポジットでS/N比を上げておきます。

これらを合成して……こう!

2024年9月17日 VSD90SS(D90mm, f495mm) SXP赤道儀

L画像:ZWO ASI290MM, Gain=0, 0.6ms, 約1830フレームをスタック

RGB画像:Canon EOS KissX5, ISO100, 1/800秒×8コマ

上がウェーブレット処理前、下がウェーブレット処理後です。月面の明るさが違いますが、これは処理に伴うものなのであまり気にせず。特に比較対象は用意していませんが、まずまずよく写っているかと思います。

この画像の月の直径から計算すると1ピクセルは約2km、一方、望遠鏡の分解能(1.29秒)から期待される解像度は約2.5kmなので、最低限、望遠鏡の能力はスポイルされていないはずですが……もう少し焦点距離ないしカメラ側の解像度が欲しいのが本音です。望遠レンズとして見れば、高々焦点距離500mm程度に過ぎませんし。

バローやアイピースで拡大すれば焦点距離については解決しますが、せっかくのVSD90SSの性能を生かせる拡大光学系となるとハードルが……。前回も書きましたが、やはり高性能なエクステンダーの類が欲しくなってきます。

最後に、レビューとは全く関係ないのですがオマケ。上の写真の彩度を思いっきり上げてみました。満月近い月を撮影するといつもついやってしまうのですが、地質の分布が目に見えて面白いです。

惑星撮影

一方の惑星撮影についてですが、用いた拡大撮影システムは以前組んだ「アイピース拡大系」と基本的には同じもの。

ただし、ここで使われているNLV 40mmの代わりに同 10mmを用いています。

しかし実際にやってみると、拡大率が高い分、像はかなり暗くなります。FireCaptureが報告する値では、焦点距離は5000mm前後のようですが、その場合、F値は50を超えます。Gainを400以上にまで上げても、シャッター速度は30ミリ秒を確保するのがやっとです。像が暗いためにピントも合わせづらく、結果的に「えいやっ!」で撮らざるをえませんでした。

撮った動画はAutostyakkert!でスタッキングし、常法通りRegistax6でウェーブレット処理を施します。

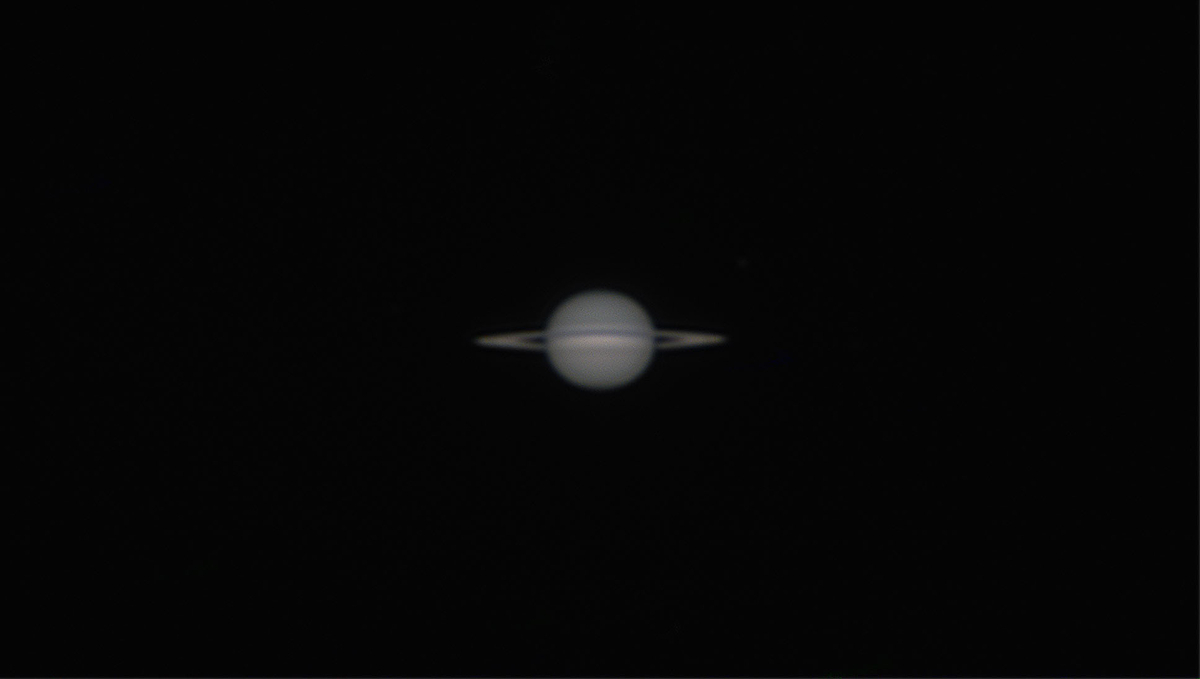

2024年9月18日0時27分25秒(日本時間)

VSD90SS0+NLV 10mm SXP赤道儀

L画像:ZWO ASI290MM, Gain=400, 30ms, 2250フレームをスタック

RGB画像:ZWO ASI290MC, Gain=460, 30ms, 2250フレームをスタック

で、結果がこれ。一応写ってはいますが……イマイチ明瞭さに欠ける感じです。今年の土星は環の傾きが小さく、カッシーニの空隙は確認しづらいのですが、これも見えるような見えないような……。*1

まぁ、そもそもが短焦点で惑星撮影には全く向いていない鏡筒ですし、無理をさせてもおのずと限界があるということでしょう。それに、この高級鏡筒にこういう無茶をさせるなら、NLVのようなありきたりなアイピースではなく、ペンタックスのXPシリーズなど高性能な拡大撮影用アイピースを使いたいところです。それでもどこまで写るかは不明ですが……。

*1:暗さのせいで微妙にピンボケだったかもしれません。