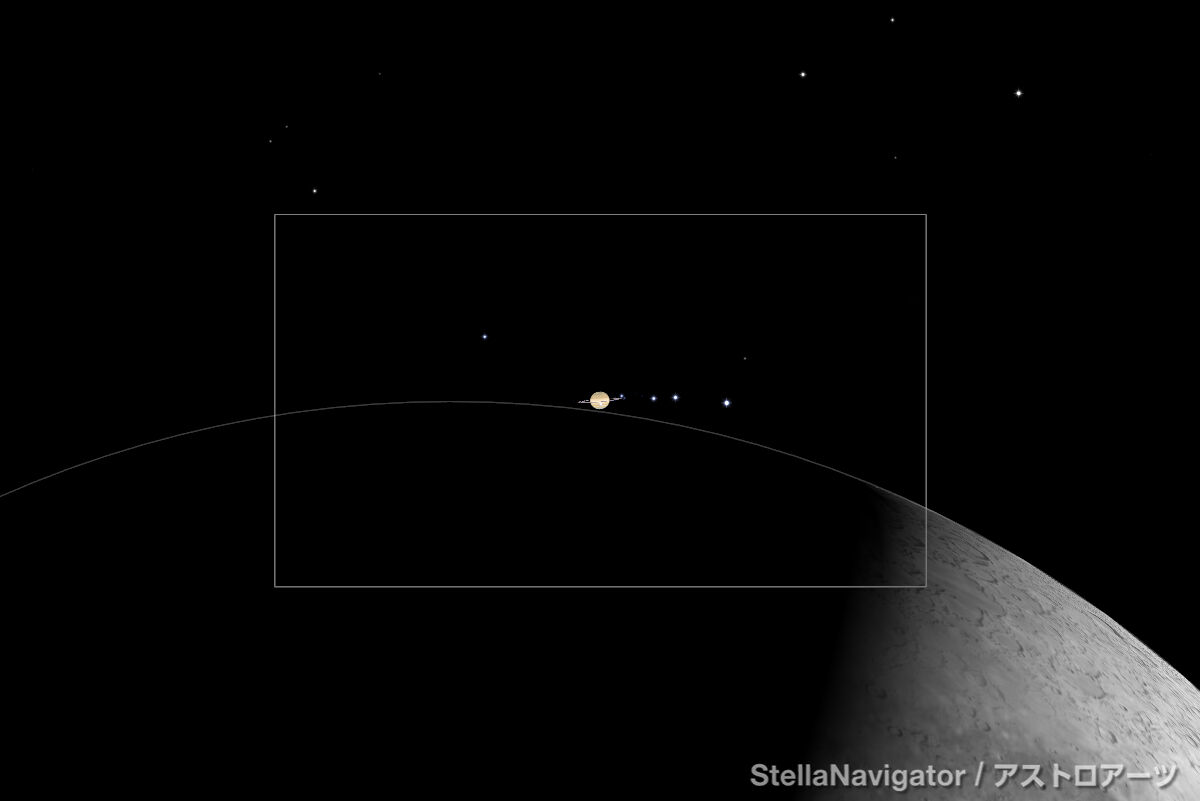

12月8日は、夜間に東京で見られるものとしては2002年3月20日以来*1、実に22年ぶりとなる土星食がありました。幸い、ここしばらくは冬型の気圧配置が続く予想で天気もバッチリ……と思っていたのですが、前日は日没ごろに通り雨があったりしてちょっと不安……。

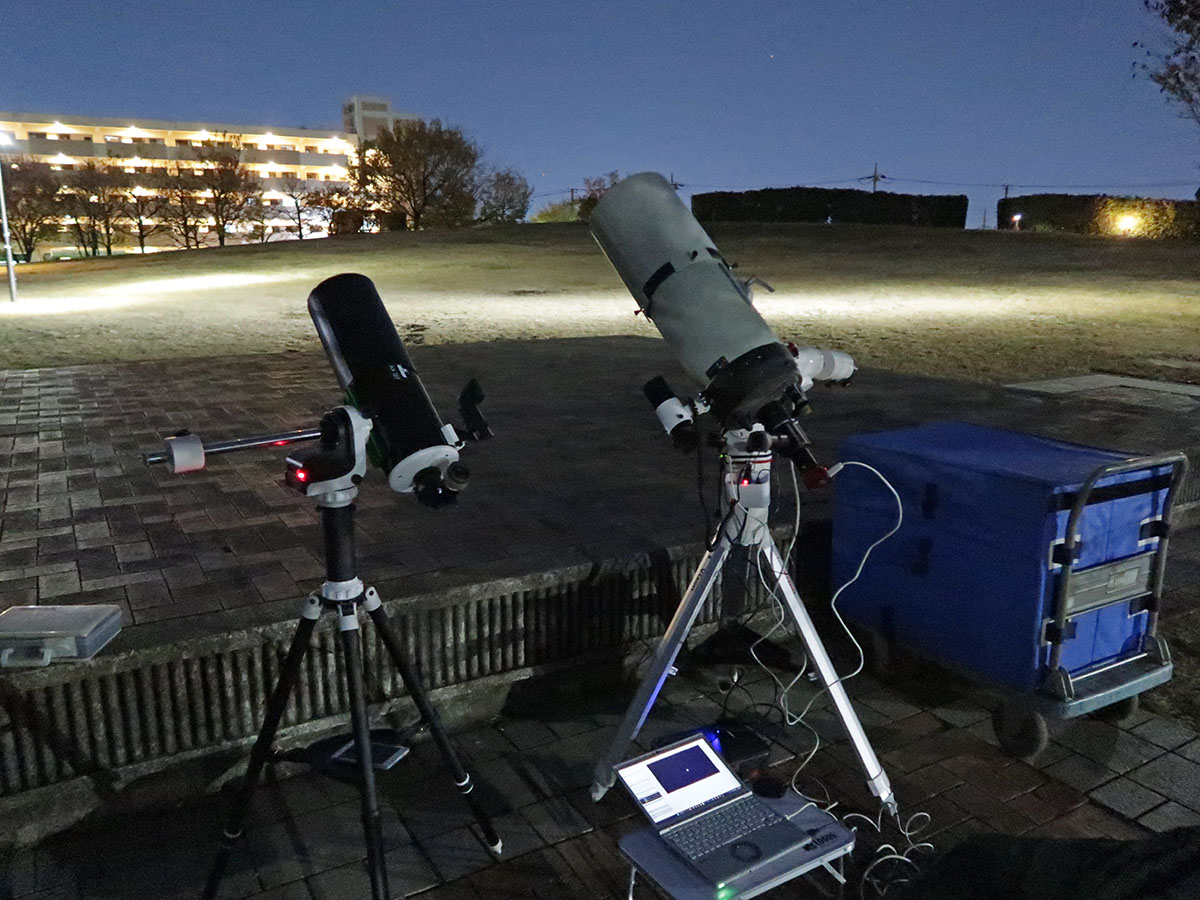

が、それを吹き飛ばすように、8日は朝から快晴。日が傾いてきても雲が湧いてくる気配はありません。なので、安心していつもの公園で機材を展開しました。

この日のメイン機材はEdgeHD800+ASI290MC。以前、月面のモザイク撮影を行った際に使用した組み合わせです。

画角的にもちょうどいい感じ。

冬型の気圧配置のせいで風が強く、この拡大率の高さはちょっと不安ですが、まぁ、多分大丈夫でしょう。

そしてもう一つはMAK127SP+AZ-GTi。こちらは眼視用のセッティングです。撮影中に自分が見て楽しむのはもちろんですが、もしも他に観客が現れた場合、食の様子のみならず、他の天体を見せてあげるのにちょうどいいでしょう。

……というわけで、18時前には極軸合わせや光軸調整といった準備も完全に終わり、あとは食の開始を待つばかりです。

ただ……ご覧の通り、公園には自分を除けば人っ子ひとりいません。もしかしたら観客が来るかもしれないと考えて、月と土星についての小ネタ*2なんかも仕込んでいたのですが、完全に空振りです。一応、夕方セッティングしている最中には「何か見えるんですか?」と興味を示された方は何人かいたのですが、一般には「土星食」という現象自体が割と地味な上に、この日はあまりに寒すぎたのが裏目に出た感じです。まぁ、その分、撮影に集中できるということで切り替えましょう。

やがて、土星が月に近づき……その時が来ました。

この動画は倍速になっていますが、土星自体の視直径がそこそこあるので、全部隠れるには案外時間がかかります。大体ざっくり1分くらいでしょうか。PCの内部時計を信用するなら*3、第一接触(月の外縁と土星の外縁が接触する瞬間)が18時19分9秒、第二接触(月に土星が完全に隠される瞬間)が18時20分16秒といったところでしょうか。

しかし、ある程度分かってはいましたが、月の影の部分の明るさ、土星の明るさ、そして月の光っている部分の明るさの差がめちゃくちゃ大きいです。露出を土星に合わせると、どうしても月の影は真っ暗に、光っているところは真っ白に飛んでしまいます。rnaさんも言及されてましたが、特に土星と月の光っている部分とでは、ゲインの数値にして3~4倍程度の差がありそうです。

そう考えてみると、人間の目というのは本当に優秀なものですね。

そして隠れてからおよそ40分後、土星がいよいよ月の裏から姿を見せます。土星の出現は、月の光っている側から現れるいわゆる「明縁出現」ですが、月面に露出を合わせると土星がまったく写らないので、ここはいさぎよく月面を飛ばしてしまうことにします。結果がこちら。

これも倍速です。19時ちょうどあたりから環の端が見え始め、およそ3分後には完全に姿を現します。細かい接触時間については、月が明るすぎて判別がつきません*4。なるほど、星食において暗縁潜入や暗縁出現が重視されるわけです。

ちなみに……ことが終わってから「MAK127SPにASI2600MC Proを付けて静止画を撮っておけば、露出変えての連続撮影や画像処理で案外なんとかなったのでは?」と気づいたのは内緒です(笑)