金曜の夜、薄雲がありましたが多少の星が見えていたので、自宅前でASI2600MC Proの試運転を行いました。実戦でのN.I.N.A.の使い勝手の確認も兼ねています。

本気でガッツリ撮る気もないので、鏡筒は小型軽量なミニボーグ60EDで。光害カットフィルターについては、これまで使用してきたLPS-P2-FFが使えない*1ので、別途購入したIDASのNGS1*2を光路中にセットします。

PCとASI2600MC Pro、ガイドカメラ(ASI120MM)、赤道儀をケーブルで繋いだら、まずはPHD2を起動してガイドカメラと赤道儀を接続。次いでN.I.N.A.を起ち上げてASI2600MC Proと赤道儀、PHD2を接続します*3。これによって、撮影だけでなく赤道儀のコントロール、ガイド状況の監視などもN.I.N.A.から行うことができるようになります。

センサーの温度は0℃にセットし、冷却開始。この夜の気温は16~17℃程度だったので、冷却装置も28%程度の稼働率でした。あとでバッテリー残量を確認しましたが、かなり省電力で済んだようです。

この間に、赤道儀のアライメントと望遠鏡のピント合わせを行います。ところが、ここでトラブル発生。ライブビューがうまく働かないのです。

基本的には「撮像」タブにあるビデオカメラの絵が描かれたボタンを押せばライブビューが表示されるはずなのですが、コマが一向に更新されず、ロクに動画になりません。これではどうしようもないので、ゲインを上げ、「循環(ループ)」をオンにした上で、露出時間をうんと短くして静止画を連続的に撮影する形にしてピント合わせを行いました。

なお、初期状態では画像表示パネルのところにある「自動オートストレッチ」のスイッチ(ワンド(「魔法の杖」)が描かれたボタン)がオンになっています。状況によっては、これによって画面が真っ白になったりするので、表示がおかしい場合はオフにしてみてください。

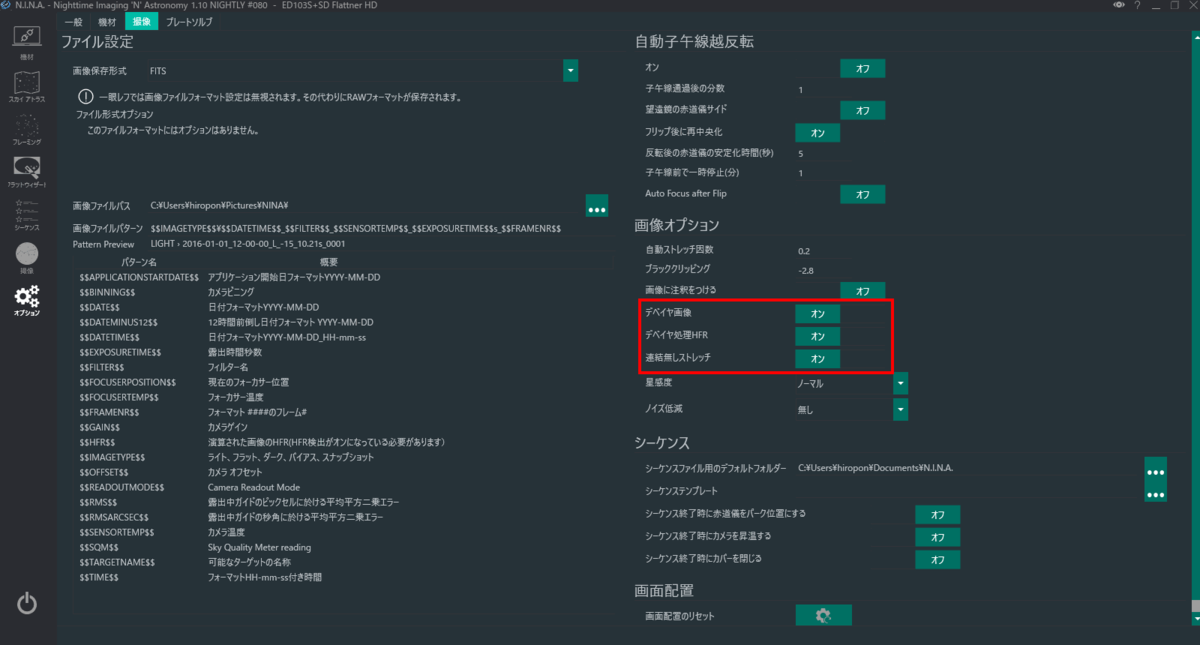

で、これは後で気が付いたのですが「オプション」→「撮像」→「画像オプション」で「デベイヤ画像」、「デベイヤ処理HDR」、「連結なしストレッチ」がいずれもオンになっていました。

「デベイヤ画像」は、カラーカメラからのデータをリアルタイムでカラー画像に変換し、プレビュー画面に表示する機能、「デベイヤ処理HDR」や「連結なしストレッチ」はこのカラー画像に処理を加えて見やすさを上げる処理ですが、当然のことながら、ライブビューでこれらの処理を行うのは非常に重い作業です。コマ送り状態になるのも無理のないところでしょう。特にライブビューを使う場合は、これらをオフにしておくことをお勧めしておきます。

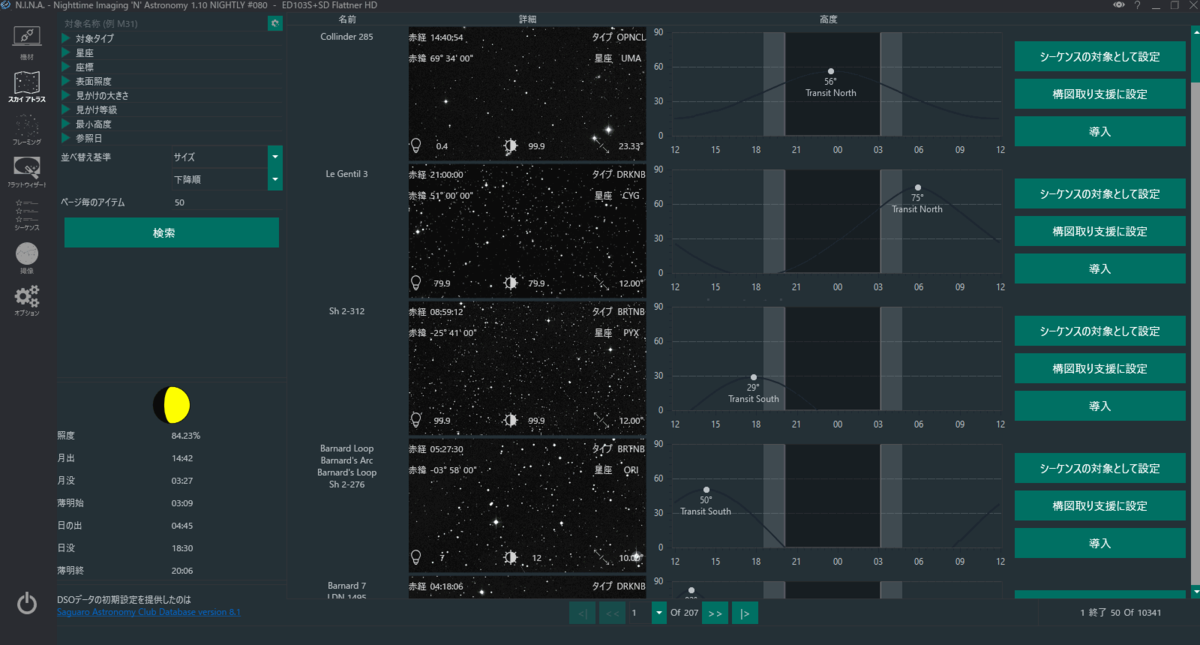

アライメントを済ませたら*4、撮影目標へ望遠鏡を動かします。この時、便利なのが「スカイアトラス」タブ。天体の名前や種類で目的天体を検索でき、見つかったら「導入」ボタンを押すだけで目的天体を導入してくれます。

ここでさらに「プレートソルビング」を走らせます。プレートソルビングの操作パネルは「撮像」タブの中にあります。

あらかじめプレートソルビング用のソフトを入れて設定しておくと、プレートソルビングの操作パネルから撮影した直後にプレートソルビングが走り始め、あっという間に望遠鏡の向いている向きを同定してくれます。このとき、「同期」をオンにしておくと、赤道儀のコントローラの方にもプレートソルビングの結果が直ちに反映されて便利です。この状態で、再度「スカイアトラス」タブから目的天体を選んで「導入」ボタンを押すと、目的天体がほぼ画像の中央に入ります。

最近なら当たり前の機能なのでしょうが、プレートソルビングからの流れはまさに「目から鱗」です。また、精度自体も大したもので、画像中に電線が入ってしまっても、きちんと正しい座標を返してきたのには驚きました。

さて、この日は月齢16の大きい月が空にあったので、試運転をするにしても何を撮ろうか迷ったのですが、短時間で撮れるということもあってりょうけん座の球状星団M3をターゲットにすることにしました。

撮影時のカメラのゲインは、とりあえず0に設定。というのも、このカメラの場合、Gain=0でも既に0.8e-/ADUとなっていてユニティゲインを下回っているためです。これ以上感度を上げても、表現力の面で旨味はありません。

なお、ZWOの出している資料によると、Gain=100にするとモードが切り替わり、リードノイズが大幅に下がりますが、フルウェルキャパシティも同様に下がっており、ダイナミックレンジに大きな差は生じません。飽和しやすくなるのは確かなので、特に都心のような光害地では、わざわざゲインを上げる利点はほとんどないように思います。

露出時間については、まったく初めてのカメラなので加減が分からず、とりあえず10秒露出で連写してみます。これを64枚確保してコンポジット後、出てきた結果がこちら。

2020年5月9日 ミニボーグ60ED+レデューサー 0.85×DG(D60mm, f298mm) SXP赤道儀

ZWO ASI2600MC Pro, 0℃, Gain=0, 露出10秒×64コマ, IDAS NGS1使用

ペンシルボーグ(D25mm, f175mm)+ASI120MM+PHD2によるオートガイド

ステライメージVer.7.1eほかで画像処理

うむ。まずは期待通りの写りです……というか、写ってくれないと困ります(^^; 元画像は6248×4176ピクセルの高精細なので、実寸大で切り出してもこのとおり。

ここまでトリミング耐性が高いと、色々と遊べそうです。

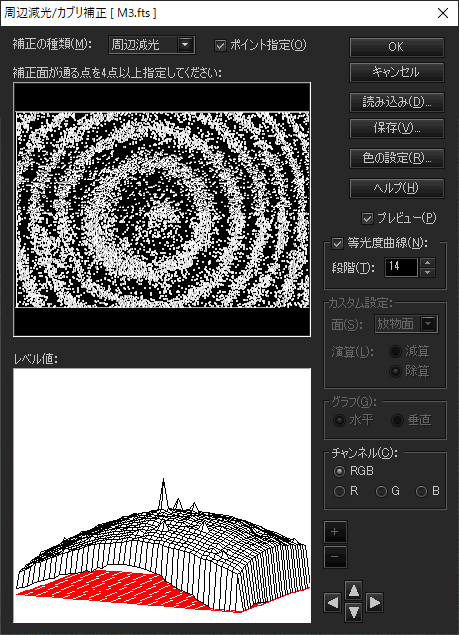

また、撮った画像の光度分布を見ると、等高線がきれいな円を描いています*5。一眼レフと違ってミラーボックスがないので、ケラレなどもなく、実に素直な光度分布です。これならフラット補正も比較的簡単に済ませられそうです。