気がつけばすでに3月。振り返ってみると、1月末の皆既月食を除けば昨年12月22日の夜以来、まるっと2カ月以上、天体写真からご無沙汰でした。

プライベートで大事件が複数重なったとか、体調と月齢、休みがうまくかみ合わなかったとか、そもそも寒すぎて外に出る気がしなかったとか(ぉぃ 理由は色々ですが、日曜夜は久々にこれらの事情が緩んで望遠鏡を引っ張り出せそうな状況に。

とはいえ、いつもの公園まで「遠征」する気にもならなかったので、お手軽に自宅前で済ませることにしました。狙うは短時間露出で簡単に撮影できる惑星状星雲、ふたご座にある「エスキモー星雲」ことNGC2392です。以前撮影した「キャッツアイ星雲」や「まばたき星雲」と同様、アマチュアの観望に適した天体を集めた「カルドウェルカタログ」にも収載されていて、カタログナンバーでいうとC39に当たります。

このエスキモー星雲、以前から撮ってみたかった対象なのですが、冬場はシーイングが悪い上に季節風が強くて長焦点鏡での撮影に不向きということもあり、案外撮るチャンスがありませんでした。春先は系外銀河に目が向きがちですしね(^^;

しかし、この日は地上の風は比較的穏やかで、シーイングも「良い」とまではいえないものの、星の瞬き具合を見る限り「まずまず」といった雰囲気。透明度はあまり良くありませんでしたが、集光の強い惑星状星雲には関係ありません。

撮影方法自体は、昨夏の「キャッツアイ星雲」や「まばたき星雲」と同様。しかし、近くを通る電車の振動に悩まされるのも同様で、1〜2分に数コマの割合で「没コマ」が量産されていきます。

とりあえず、余裕を見込んで360コマ撮影したところで切り上げましたが……メインPCにデータを移して確認してみると、没コマがあるわあるわ。電車が最も接近した時に星が踊りまくっているのはもちろん、その前後数コマも微妙にブレたり流れたり……。結局、まともに使えそうなのはちょうど2/3の240コマにとどまりました。

それでもそれなりのコマ数を確保できたので、これをステライメージで各々現像、コンポジット、色調整後、Reistax6でウェーブレット処理した結果……ででん!((c)あぷらなーと)

2018年3月11日 EdgeHD800(D203mm, f2032mm) SXP赤道儀

Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3, ISO800, 露出10秒×240コマ, OPTOLONG CLS-CCD for EOS APS-C使用

セレストロン オフアキシスガイダー+Lodestar+PHD2によるオートガイド

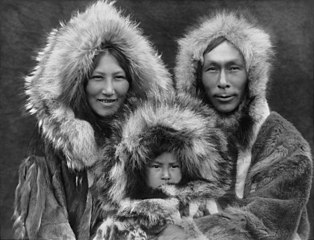

中心星付近こそ飽和気味ですが、これを取り巻くガスの複雑な構造が分かる程度には写ってくれました。周辺部の赤っぽい領域も特徴的。ここは数光年に及ぶフィラメント状の構造となっていて、「エスキモー星雲」という愛称は、これをエスキモーの伝統的な防寒服「アノガジェ」(アノラック)のフードに見立てたものです(らしく見えるよう、上の写真は例外的に南を上にしています。)。

アノガジェを着たエスキモー(Wikimedia Commonsより)

見かけの大きさは角度にして45〜50秒程度で、ちょうど衝の頃の木星と同じくらいしかない小さな天体です。

ノートリミングだとこんな感じ。正直、APS-C+2000mmの直焦点でもまだ物足りないくらいです。ASI290MM/MCが手元にあるので、本当はそれこそ、これら高解像度CMOSカメラを使うべきなんでしょう。まじめに準備してみるかな、面倒だけど……(^^;

できれば、もう少し外周部の「フィラメントらしさ」を出したかったところですが、これをきっちり描写するには、惑星同様バローで拡大したうえで、感度を思いっきり上げて高速シャッターで数千コマを確保するか、さらなる好シーイング&大口径鏡が必要そうです。