1997年のヘール・ボップ彗星以来、北半球では長らく、見やすく明るい彗星が現れませんでした。しかし昨年末~今年前半にかけて、最近にしては珍しく、非常に明るくなるのではないかと思われる彗星が次々と現れました。

まずは2019年末に現れたアトラス彗星(C/2019 Y4)。発見直後から猛烈な勢いで明るくなり、太陽に接近する頃にはとてつもない明るさになるのではないかと期待されました。ところが、太陽へ接近途中の3月末、核が分裂するのが観測され、彗星は急速にその明るさを落としていきました。

hpn.hatenablog.com

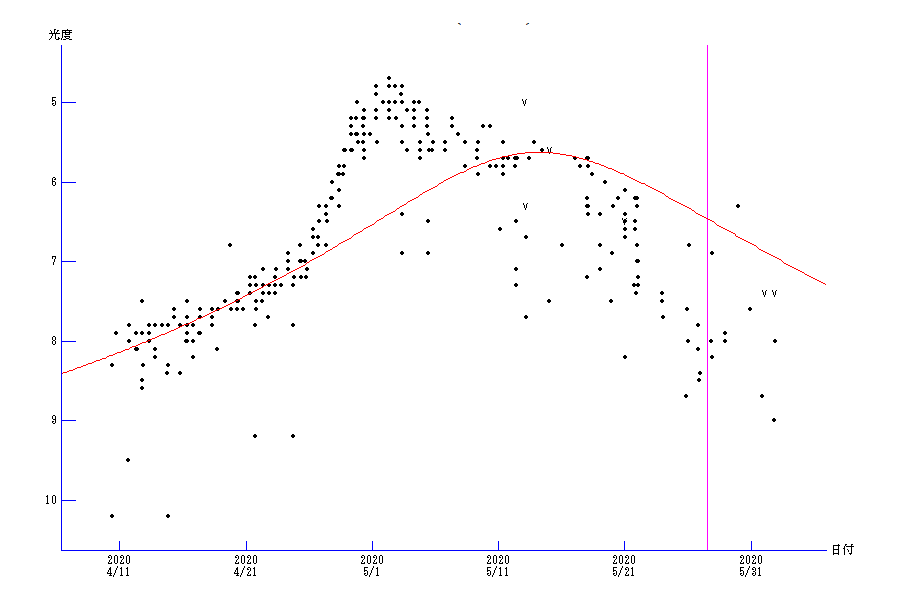

メインの核は一応その後も生き残り、太陽への接近に伴い明るさも増しましたが、それでも最大で8等前後と、肉眼彗星とは程遠い結果に終わりました。

2020年3月25日には、太陽観測衛星SOHOに搭載された観測機器「SWAN」によって彗星が発見され、スワン彗星(C/2020 F8)と命名されました。発見直後の増光はおとなしいペースで、最大でも6等前後かと思われたのですが、4月下旬から急に増光の勢いが増大。マイナス等級入りも見えるようになってきました。

ところが5月に入って間もなく、増光がぴたりとストップして逆に減光に転じました。この彗星も核が崩壊したようで、結局5月2日ごろに5等前後を記録したのが最大の明るさということになりました。

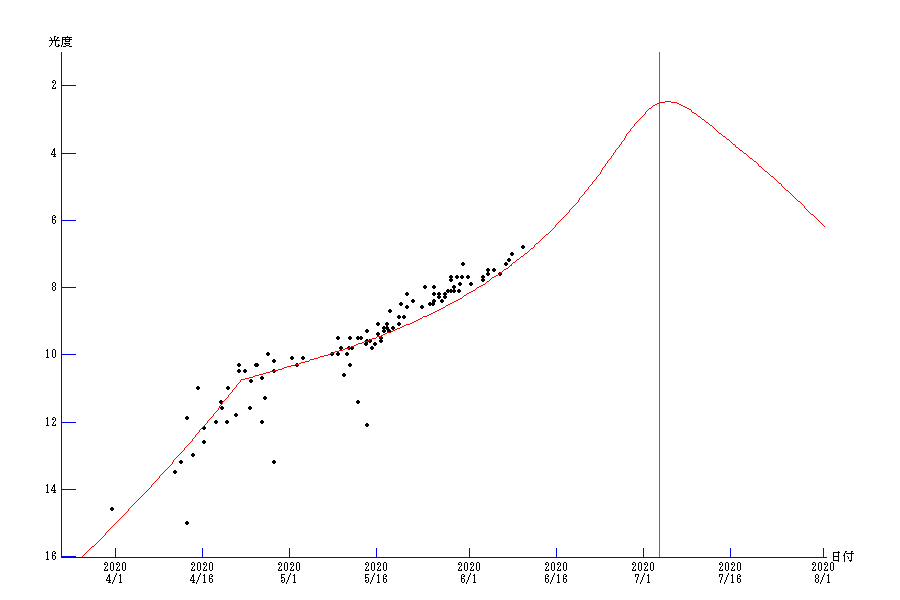

そして、もう1つ期待されたのがネオワイズ彗星(C/2020 F3)です。赤外線観測衛星NEOWISEによる観測から発見された彗星で、太陽への最接近時に2等前後は固いだろうと考えられました。

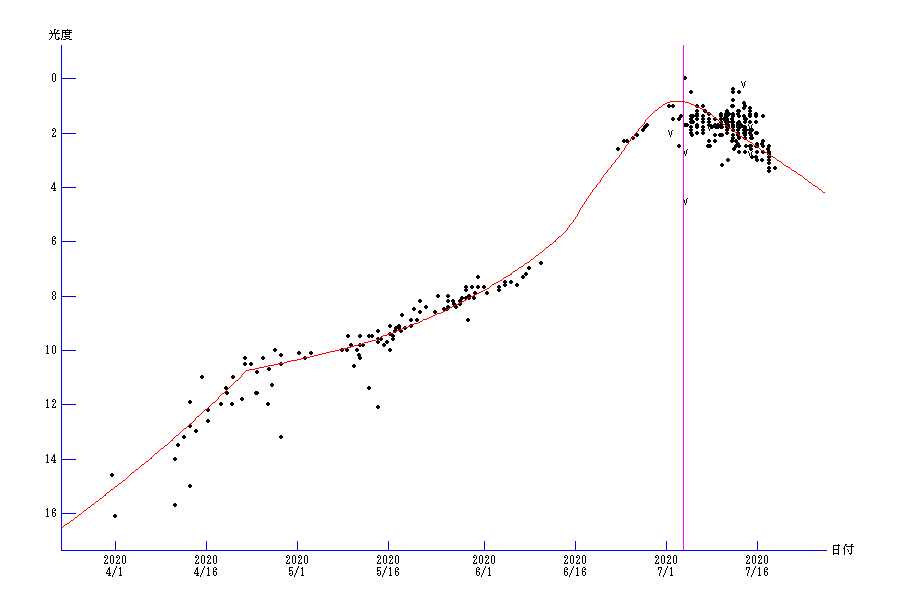

ところが、彗星の位置の関係で地上からの観測が不可能になった6月末、太陽観測衛星SOHOのLASCO C3カメラに映った姿は1~2等台にも達していました。予想外の増光です。その後の地上からの観測でも、0~1等台の明るい彗星本体と立派に伸びた尾が観測されました。

7月頭以降は北半球からも明け方の低空で観測できるようになり、南半球での観測結果と同様、立派な姿が確認されました。

しかし、折あしく日本は記録的な梅雨の真っ最中。特に私の住んでいる東京は、6月末からの連続降雨記録が更新中というありさまで、彗星どころか雲の切れ間一つ見えません。7月11日の明け方は、WindyやGPVの予報ではかろうじてチャンスがあったのですが……

うーん、金星(写真右下)だけは時々見えるんだけど、あとはまるでダメだな…。ネオワイズ彗星もケチなこと言わずに、金星並みに明るかったら良かったのに(無茶言うな) pic.twitter.com/eButv6aD7T

— HIROPON (@hiropon_hp2) July 10, 2020

……といった具合で、まるで姿を捉えることができませんでした。

ところが7月19日、梅雨前線がやや南に下がったためか久しぶりの晴れ間が。各種の予報でも、日没頃には比較的雲が取れていてチャンスがありそうです。そこで、日没頃を見計らって、いつもの公園に出撃してきました。

公園内のいつも使っている場所は北側の見晴らしが悪いので、今回はやむを得ず芝生の上に機材を展開しました。一応、芝生を傷めないように&機材が沈みこまないように、各三脚の脚元には木の板を敷き、椅子の下も段ボールで養生しています。

機材としては、撮影用にミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55+ASI2600MC ProとK-5IIs+DA 17-70mmF4AL[IF] SDM、眼視用にAZ-GTi+ミニボーグ60EDとニコン 10x42 HG L DCFとを用意しました。もし、こちらが観測しているのを見て興味を持った方が来ても、これならどうにか対応が可能でしょう。

ところが、日が暮れるにしたがって雲がどんどん厚くなってきます。個々の雲自体は、南から北へと速い速度で流れていくのですが、南側の雲が厚いために北西方向の雲量が一向に減りません。しまいには南東側の一部を除いて雲に覆われてしまい、極軸合わせもアライメントもできない状態に。

それでも辛抱して待っていると、20時ごろから徐々に雲が薄れてきました。急いで赤道儀のセッティングを済ませ、彗星の方向に筒を向けます。まずは構図確認のために1枚。

2020年7月19日 ミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55(D55mm, f200mm) SXP赤道儀

ZWO ASI2600MC Pro, 0℃, Gain=450, 露出30秒, IDAS LPS-D1使用

ステライメージVer.7.1eほかで画像処理

うん、薄雲に邪魔されたものの、ちゃんと尾を引いた姿が写っています。

そこで、続いて本撮影に移ります。ガイドカメラからの映像を確認すると、集光の強いコマがはっきりと見えています。これだけしっかり見えるということは、2~3等はありそうです。このコマをガイド星として用い、彗星核追尾でやや長めの露出で尾の表現を狙います。短時間露出で尾の微細構造を……というのも考えたのですが、なにしろ光害の激しい都心の低空、ある程度露出を与えないと尾そのものがロクに写らないでしょう。

ところが、本撮影を始めても薄雲は取れず、ついには雲に完全に覆われて彗星そのものが見えなくなってしまいました。時間がたっても雲は取れず、21時ごろまで粘ったものの、ここであえなく撤収となりました。結局、構図確認のために撮影したコマが最も写りがいいという、なんとも不完全燃焼な結果に。とはいえ、記録的な梅雨のさなかに彗星の姿が捉えられただけでも御の字と言えるでしょう。

一方、眼視の方は、AZ-GTiのアライメントが不調だったため双眼鏡での観望になりましたが、都心の明るい空の元では姿を捉えるのも一苦労。この日の彗星の予想光度は3等前後とかなり暗くなってきている上、高い湿度の影響もあって北斗七星を視認するのすら大変なくらいなので、方向の見当すらつきません。散々さまよった挙句、「おそらくこれがそうかな?」と思える像を確認しましたが、見え方はやはり彗星のイメージからは程遠く、こればかりはやはり空の暗いところで見るべきだなと再確認することになりました(^^;

なお、撮影準備&撮影中に、こちらの作業に興味を持った近所のご家族がいらして、撤収までの1時間ほど、観望や機材談議に花が咲きました。なんでもご主人が天文機材の購入を考えているそうで、都心での天体写真の可能性などについてお話しさせていただきました。尾を引いた彗星の姿も確認いただくなど、こちらも楽しい時間を過ごさせていただきました。街なかで撮影していると、このような一般の方との交流もしばしばあって、なかなか楽しいものです。