日が暮れると夕立に襲われたり、晴れていても全天薄雲に覆われたりと、猛暑の割になかなか好天に恵まれないこの夏ですが、先週金曜は秋の乾いた空気に入れ替わって昼間から雲一つない快晴。これは期待できると思って、月没を待っていつもの公園に出撃してきました。

ところがこの日は、夕方ごろから雲が広がり始めていて、22時ごろ、公園についた時には北東の空の一部を除いて層積雲に全天が覆われてしまいました。その北東の空も機材を展開している間に雲に覆われ、待機を余儀なくされることに。

それにしても……雲が下から照らされてるのがハッキリ分かるわ、夜空がまるで青空みたいだわと、とても天体写真が可能とは思えない本当にひどい空。さすがは大東京のど真ん中です(^^;

日付が変わるころまでに雲が取れなければ諦めようと思っていたのですが、23時半ごろから雲が切れ始め、0時過ぎにはほぼ雲のない快晴となりました。待てば海路のなんとやら、です。

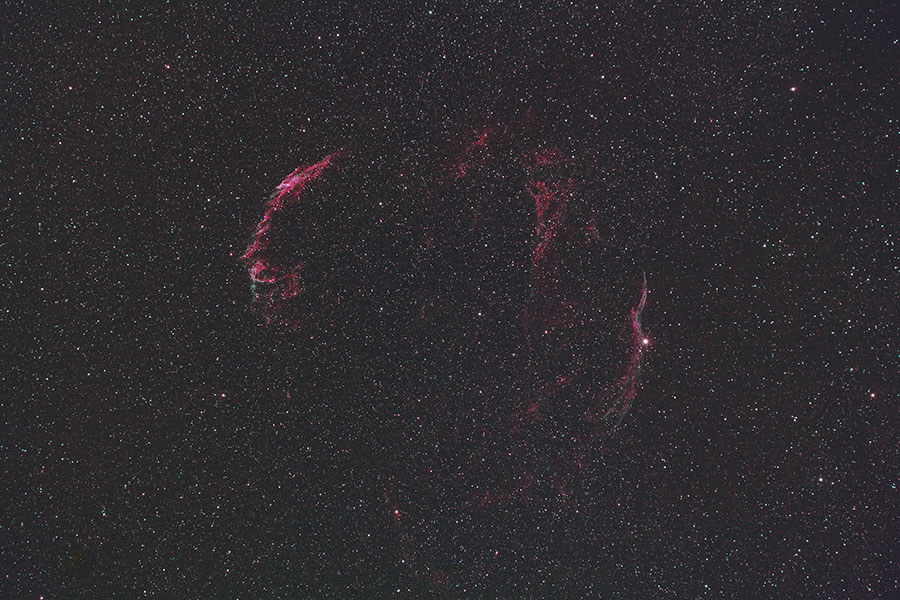

この日のターゲットは網状星雲の全景。ミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55の200mm, F3.6で狙います。今まで撮ったことのない対象ということでカシオペヤ座の「クエスチョンマーク星雲」も考えたのですが、ガスの絡まりあったあの繊細な構造が大好きなので、こちらを。網状星雲も、東側の明るい領域(NGC6992-5)を撮ったことは何度もあるのですが、全景は初めてです。

光害カットフィルターは、相手が超新星残骸でほぼ輝線のみで輝いていることからOPTOLONGのCLS-CCDを選択。ただしこのフィルターは光量がガッツリ落ちるので、露出を1コマ当たり15分確保しました。以前、網状星雲西側を撮った際は、ED103+レデューサーEDを用いたF5.2の光学系で15分露出でしたから、それよりさらに光量が増えていることになります。

撮って出しだとこんな感じ。

この夜の透明度の高さ*1も手伝ってか、かなり淡いところまで見えていて期待が持てます。薄明開始までにこれを10コマほど確保して、撮影終了です。

撮影を終わるころにはオリオン座も昇ってきていて、季節の進みの速さを感じます。

ところで、機材の展開や片付けの際、子猫がずいぶん近くまで寄ってきていました。撮影中も近くをずっとうろちょろしていたのですが、機材をガサゴソやりだすと至近距離まで接近してきます。ビニール袋などを持つと激しく興味を示す様子からすると、餌をくれると勘違いしていたのかもしれません(^^;

帰宅後、フラットフレームなどを撮影し、あそこをああやってこうやって……ででん!((c)あぷらなーと)

2018年8月18日 ミニボーグ55FL+レデューサー0.8×DGQ55(D55mm, f200mm) SXP赤道儀

Canon EOS Kiss X5 SEO-SP3, ISO100, 露出900秒×10コマ, OPTOLONG CLS-CCD使用

ペンシルボーグ25(D25mm, f175mm)+ASI120MM+PHD2によるオートガイド

ステライメージVer.7.1eほかで画像処理

網状星雲は、数万年前に起こった超新星爆発により放たれたガスが秒速100kmという猛スピードで広がっている姿ですが、その様子がよく分かります。ガスは、地上から見て満月の3倍以上の広がりを持っていて、これら全体を指して「はくちょう座ループ(Cygnus Loop )」と言うようです。

全体の構成はこんな感じ。

広がりが大きいだけに、複数の天体としてカタログナンバーが振られています。

上の図は人工衛星から紫外域で撮影されたものですが、これと見比べると、今回の写真はかなり淡いガスまで表現できていて、東京都心から撮ったにしては上出来ではないかと思います。欲を言えば、もう少しOIIIの青緑色が出てほしいところですが、この先はナローバンド撮影の領域でしょう。

今回も、フラット補正については例の「RGB分割フラット補正」を使っていますが「どうせ三色分解して処理してしまうのなら」ということで、R, G, B各プレーンのヒストグラムのピークがライトフレームに合うよう、露出を変えて3通りのフラットフレームを作成し、各色ごとに処理しています。

精度が高まるおかげか、ちょっとガンマをいじるだけで補正がほぼ完ぺきに決まってくれました。強烈な画像処理も可能になるので助かります。

*1:みずがめ座の目印である「三ツ矢」の中心の星(みずがめ座ζ星)が肉眼でギリギリ見えていたので、最微等級は3.7等くらいはあったでしょうか。