ブログの移転作業があったので遅れましたが、火星が最接近した7月31日の晩、いつもの惑星撮影システムを引っ張り出して撮影をやってました。

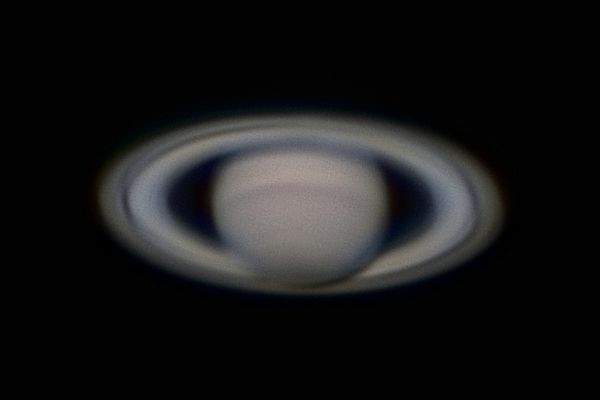

光軸調整後、まずは小手調べに土星を。火星は現在、ダストストームで表面の模様が見づらく、ピント合わせに難儀しそうだったので、土星の輪でピントを合わせようという作戦です。

もっとも、日付が変わる前後の時間帯になっていたので土星はかなり西に傾き、取込画像を見てみるとアメーバ状態です。高度の低さに加え、昼間の猛暑で加熱された住宅からの熱放射やエアコンの排気も影響していそうな気がします。

2018年7月31日23時55分56秒(日本時間)

セレストロンEdgeHD800+Meade 3x TeleXtender(D203mm, f6096mm) SXP赤道儀

L画像:ZWO ASI290MM, 30ms, 1500フレームをスタック

RGB画像:ZWO ASI290MC, 30ms, 1500フレームをスタック

一応、撮ったものをスタック後に処理してみましたが……環に変なライン*1が出ている上に、今一つキリッとしませんね。この夜の本命ではなかったので、あまり気合を入れてなかったというのもありますが。

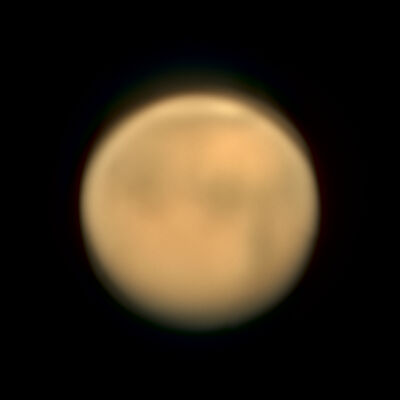

土星の撮影後、いよいよ火星に望遠鏡を向けますが……こちらも像はあまり良くないです。加えて、全球的なダストストームはいまだ継続中で、眼視だとほとんど模様が分かりません。目を凝らすと、なんとなく薄暗い部分があるような気もしますが、飛蚊症なのかどうか判断がつきません(^^;

ともあれ、撮影を開始。取り込んだ画像を見ると、とりあえず模様の明暗は見えていて、コントラスト調整等でどうにかなりそうな雰囲気です。

深夜でも近くを電車がひっきりなしに通って画像がぶれる上、路上に機材を展開していたので車が来やしないかとヒヤヒヤし通しで、なかなか集中できなかったのですが、どうにか数セットの動画を確保して1時前に撤収しました。

そのまま画像処理までもっていって……出てきた結果がこれ。

2018年8月1日0時22分20秒(日本時間)

セレストロンEdgeHD800+Meade 3x TeleXtender(D203mm, f6096mm) SXP赤道儀

L画像:ZWO ASI290MM, 10ms, 4500フレームをスタック

RGB画像:ZWO ASI290MC, 30ms, 1500フレームをスタック

大きさこそ立派ですが、なんとも冴えない写りです。一応、中央左にキンメリア人の海、右側に大シルチスが見えてはいます。大シルチス上方の明るい領域はヘラス盆地です。

土星と同様の理由でシーイングが悪かったこと、ADCの調整が不完全なこと、そもそもダストストームのために模様のコントラストが低いこと等々、多くの要因がありそうですが、前回の接近時などはもう少しちゃんと撮れたので、単に自分の腕の不足でしょう。次にチャンスがあれば、いつもの公園まで出向いて、じっくり腰を据えて撮影すべきかと思いました。

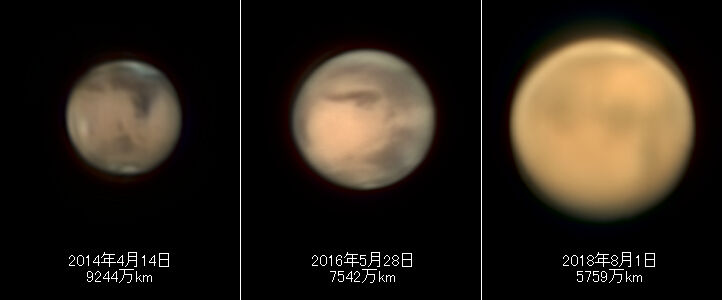

ちなみに、過去の接近時に撮った火星と、同スケールで大きさ比べ。さすがに今回は大きいですね。記録としては重要とはいえ、ダストストームが返す返すも残念です。

それにしても、ADCの調整は本当に難しいです。FireCaptureの支援機能を使ったり、いくつかの方法を試しているのですが、そもそもの操作の難しさ*2もあって、どうもしっくりきません。

実際にADCを使っている方、普段どうやって調整しているんでしょうか?