【追記 2020/04/01】こちらの光度予測は古い情報です。最新の光度予測についてはこちらをご覧ください。

ここ数日、ATLAS彗星(C/2019 Y4)が明るくなるのではないかという話題がTwitterのTLをにぎわせています。直接のきっかけはこれですかね?

We may have the brightest comet ever observed if this light curve of Comet C/2019 Y4 ATLAS is correct!!. Seriously, the comet will be too close to the sun at the maximum, and this light curve is optimistic at best. Courtesy BAA pic.twitter.com/OwTOPAn2I4

— Con Stoitsis (@vivstoitsis) 2020年3月2日

ATLAS彗星(C/2019 Y4)は、2019年12月28日、 ハワイのATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, 小惑星地球衝突最終警報システム)によって発見された彗星です。

この彗星について、現在までの測光データをグラフにしたのが下の図です。

黒い点が各計測データで、赤いラインは、単純にこれらの計測データから求めた光度グラフです。

これを見ると、光度は太陽に接近するにつれてすさまじい速度で駆け上がり、近日点ではなんと-25等前後という前代未聞、空前絶後の明るさになります*1。満月の光度が-12.7等、太陽の光度が-26.7等ですから、まさに太陽が2つ並んだかのようなとんでもない光景に……なるわけないでしょうね、さすがに(^^;

これは、推測に使った光度式のパラメータに問題があります。

彗星の光度mは、一般に以下の式で表されます。

ここでは標準光度、または絶対光度と呼ばれ、彗星が太陽からも地球からも1天文単位の距離にある時の明るさを表します。 また、

は地球から彗星までの距離、

は太陽から彗星までの距離をそれぞれ天文単位で表したものです。また、

は光度係数と呼ばれる値で、この値が大きいと光度変化は激しくなり、小さいと光度変化は穏やかになります。

の値は、性質がよく分からない新彗星については仮の値として10とするのが一般的ですが、多くの場合、5~30くらいまでの間に収まるのが一般的です。

ところが、上の赤いラインでは、

と、非常に大きな値になっています。まず、

についてですが、1986年のハレー彗星が

前後、世紀の巨大彗星だったヘール・ボップ彗星ですら

程度でしたから、C/2019 Y4の

というのはさすがに過大でしょう。

また、が40を超えているというのも常識的に考えて大きすぎで、これほどの活発な活動がずっと続くとはとても思えません。

過去の彗星の光度変化を見ると、太陽からの距離が1~1.5天文単位になったあたりで増光のペースが変化するものが少なくありません。

例えば上に示したNEAT彗星(C/2002 V1)などは、最初のうちこそkが30を超えるような猛烈な勢いで増光しましたが、1月を過ぎて太陽との距離が1.5天文単位を切る頃になると増光が鈍り、kは10以下の値に落ち着きました。

現在のC/2019 Y4の位置を見ると、太陽からの距離は2天文単位を切ったばかりなので、このあと増光ペースが鈍ってkが常識的な値の範囲内に収まるのは間違いありません。C/2019 Y4と太陽との距離が1.5天文単位を切るのは3月末、1天文単位を切るのは4月末なので、この彗星の真価が分かるのは4月ごろになってからでしょう。

1844年の「大彗星」 C/1844 Y1

さて、この彗星について期待できる点があるとすれば、初めて太陽近傍に接近するいわゆる「バージンコメット」ではない、という点です。

かつては「バージンコメットは揮発物やチリが豊富なため明るくなる」と言われていたのですが、こうした彗星は遠方でバーストしてやたらと明るくなりがちな一方、太陽に近づくと極端に増光が鈍るものが多く、あまり期待できないというのが共通認識になりつつあります。*2

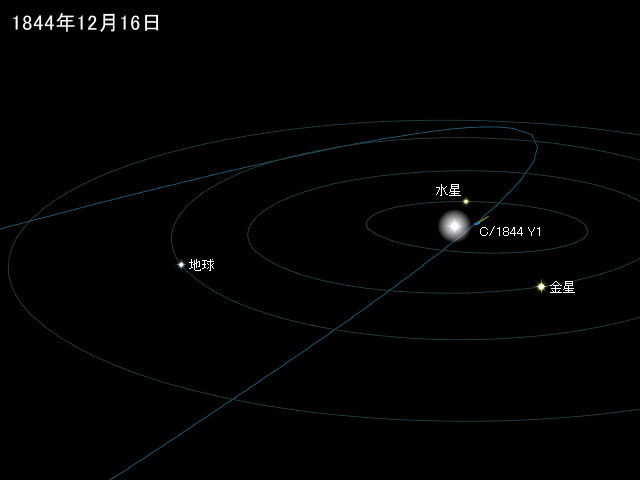

一方、このATLAS彗星(C/2019 Y4)は、1844年に現れた「大彗星」(C/1844 Y1)とほぼ同じ軌道を描いていて、元々1つだった彗星が分裂したものと考えられます。つまり、ある1つの彗星が過去に太陽に近づいた際に分裂し、C/1844 Y1とC/2019 Y4になったと考えられるわけです。

以下に両彗星の軌道パラメータを挙げますが、一致具合は一目瞭然です(軌道要素はJPL Small-Body Database Browserより)。

| C/2019 Y4 | C/1844 Y1 | |

|---|---|---|

| 近日点通過 T (yyyy-mm-dd) | 2020-5-31.03587570 | 1844-12-14.19140000 |

| 近日点距離 q (au) | 0.2529608440779582 | 0.250537 |

| 離心率 e | 0.999185760950156 | 0.999302 |

| 近日点引数 ω (deg) | 177.4049220446757 | 177.5055 |

| 昇交点黄経 Ω (deg) | 120.5702229720352 | 120.5910 |

| 軌道傾斜角 i (deg) | 45.38215216417814 | 45.5651 |

過去に太陽に近づいた経験があれば、低温で揮発する物質はある程度消費されていると考えられ、遠方で過剰な活動を見せる確率は減ります。つまり、現在の明るさが彗星の「実力」を素直に反映している可能性もなくはないのです。

大彗星の片割れ、となると俄然期待が盛り上がるわけですが、ではC/1844 Y1がどんな彗星だったのかというと……意外とこれが資料が少ない。Wikipediaにしても、ポーランド語版にごく短い記事が載っているだけです。

pl.wikipedia.org

それでも探してみると、Google BooksでGary W. Kronk "Cometography, A Catalog of Comets, Volume 2. 1800–1899"の該当する記事の一部を読むことができました。

books.google.co.jp

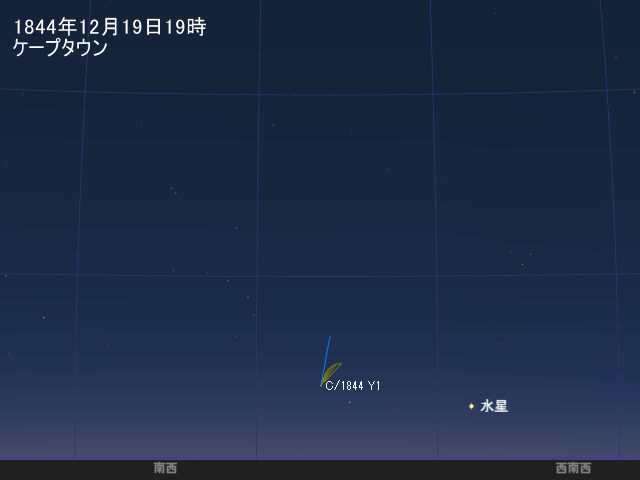

それによると、この彗星は英領ギアナで1844年12月16日、地平線上に輝いているのを発見されました(この時点で彗星は既に近日点を通過しています)。その後、南アフリカやオーストラリアでも独立に発見されています。喜望峰地磁気観測所のE. Wilmotは19日にこの彗星を独立に発見し、水星と並んで3~4度の尾を引いている彗星の姿を観測しています。

その後、南大西洋上でJ. Robinsonは、23日に核の明るさを2等と見積もり、喜望峰王立天文台のW. Mannは25日に約7度、29日に約8度の尾を観測しています。また、31日にはセイロン(現在のスリランカ)のコロンボで、W. H. Simmsが3等ほどの明るさの核と15度ほどの尾を観測しています。

年が明けて1月の第1週には、おおよそ8~10度ほどの尾が観測されていたようです。核はどんどん暗くなり、1月6日にはニュージーランド・オークランドのJ. C. Haileが5~6等、8日にはインド・トリヴァンドラム天文台のJ. Caldecottが約5等、インド・ボンベイ(現・ムンバイ)エルフィンストーン大学のW. Poleも核の明るさが5~6等程度、尾の長さが7~10度程度と報告しています。この後も観測は続けられていますが、彗星は太陽からも地球からも遠ざかり、暗く小さくなっていきました。

こうしてみると、C/1844 Y1は、現在の私たちがイメージする「大彗星」とはだいぶかけ離れた姿と言わざるをえません。最大2等級前後の核に10度の尾と、立派な肉眼彗星には違いないのですが、ほとんど光害のない当時の南半球と比べると観測環境は圧倒的に悪いですし、現在このクラスの彗星が来たとしてもおそらく「大彗星」とは呼ばれないでしょう。

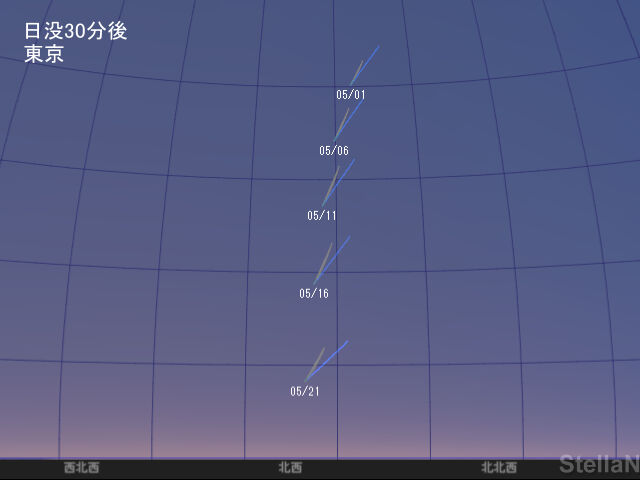

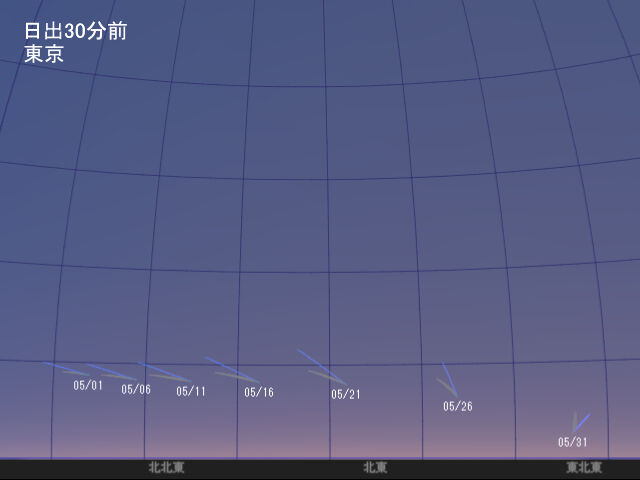

ただ、C/1844 Y1は地球から見て太陽の向こう側をぐるりと回っていったのに対し、今回のC/2019 Y4は太陽への接近を真横から見る形になります。彗星と地球との距離も近く、観測条件としてははるかに有利です。また、C/1844 Y1の分裂核とはいえ、その大きさはひょっとするとC/1844 Y1より大きいかもしれせん。

夕方は比較的観測条件は良さそうですので、少しでも明るくなることを願い、今後の光度変化を遠巻きに生暖かく見守っていきましょう。

※光度グラフはComet for Windowsで、星図はステラナビゲータ11(アストロアーツ)で作成しました。また、各彗星の光度データはComet Observation Databaseに集積されているデータを参考にしています。

*1:これまで現れた彗星の中で最も明るかったのは、科学的な記録が残っている中では、池谷・関彗星の-15等です。古くて不確実なものだと、1882年に現れた「9月の大彗星」(C/1882 R1)が-17等に達したといわれています。(いずれもTHE BRIGHT-COMET CHRONICLESより)

*2:過去に周回している同サイズの彗星に比べると、低温で揮発する物質がより多く残存している分、遠方での活動は活発なのですが、高温で揮発する水などの量は大差ないため、太陽に近づくと当初予想より冴えない増光になります。