今週に入ってから、太陽面に肉眼でも見えるほどの巨大な黒点が現れています。今まで平日だった上に天気も悪かったので見るチャンスがありませんでしたが、今日は晴れそうということで、急遽観測準備に。

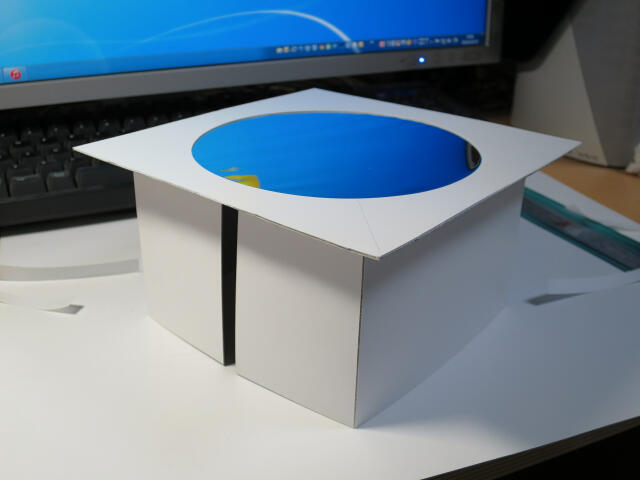

幸い、2012年の金環日食の際に買ったアストロソーラーフィルムが残っていたので、これで望遠鏡の筒先にかぶせるフィルターを作成。2度目ともなれば慣れたもので、結構きれいにできました。

そして今朝8時ごろからセッティングして観測開始。日中で極軸が合ってないので自動導入があてにならず、太陽を導入するのにちょっと苦労しました。太陽の高度が低めで、鏡筒の影を確認しづらかったのも一因*1。

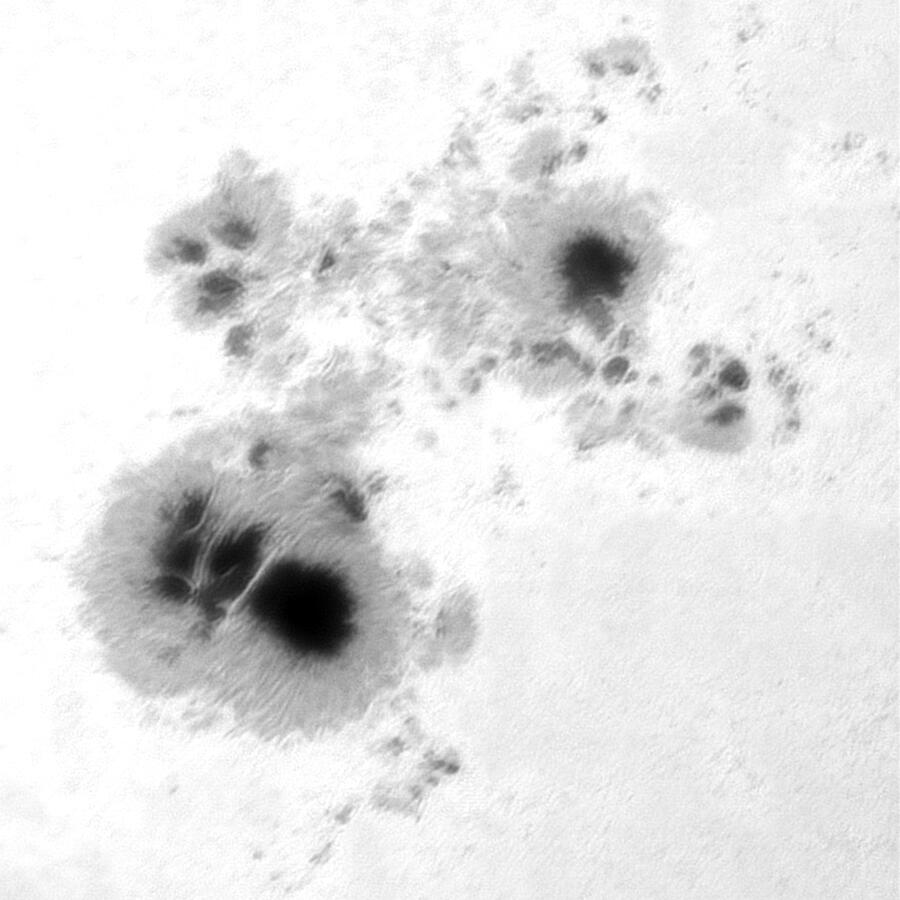

それでもなんとか導入して、見てみると…なるほどこれは相当な大きさ。情報によれば、「キャリントン・イベント」として知られる1859年の太陽嵐をもたらした黒点群をはじめ、過去最大級の黒点群と比べても遜色ない大きさのようです。

2014年10月25日8時23分 ビクセン ED103S(D103mm, f795mm) SXP赤道儀

Pentax K-5IIs, Baader AstroSolar Safety Film使用, ISO200, 露出1/320秒

Registax6でウェーブレット処理

大体、普段の太陽面はコントラストが弱く、太陽熱による大気の揺らぎもあってピント合わせに苦労するのですが、迷うことなくジャスピンを出せるあたりでこの黒点群の濃さ、大きさが察せられようというもの。

さらに、動画カメラ(ASI120MM)で黒点をクローズアップ。

2014年10月25日8時37分30秒 ビクセン ED103S+Meade 3x TeleXtender(D103mm, f2385mm) SXP赤道儀

ZWO ASI120MM, Baader AstroSolar Safety Film使用, 5ミリ秒, 1800フレーム

AviStack2でスタッキング後、最大エントロピー法による画像復元&ウェーブレット処理

半暗部の微細構造や、暗部をまたぐライトブリッジなどがよく見えます。時間をおいて撮れば、変化が捉えられたかもしれません。普通の可視光で撮影してこれですから、Hαで撮影したらさぞやすごいことになっていたでしょう。ふむ、太陽望遠鏡か…(ぇ

なお、普段スタッキングに利用しているAutostakkert!2ではフレーム間の位置合わせがうまくいかなかったので、今回はAviStack2を使用*2。元々が月面画像の処理を目的に開発されたソフトだけに、問題なく処理できました。シーイングによる画像の歪みも補正しつつスタッキングしてくれるので助かります。ソフトも適材適所ということでしょう。

*1:鏡筒が正確に太陽の方向を向けば、地面などに落ちる影が最小になるので、太陽を直接見ずともおおよそ導入できます。

*2:ASI120MMからFireCaptureで取り込んだAVIファイルは、そのままではAviStack2に読み込めないので、VirtualDubで「old format AVI」に変換してから読み込ませています。