昨夜は久しぶりにきれいに晴れたので、SXP赤道儀の試運転をしてみました。

設置自体はSXDとほとんど同様なので特に問題はなし。ただし、極軸望遠鏡を覗くために赤緯軸を回転させる場合、「スコープモード」に入る前、望遠鏡をホームポジションにする段階で操作しないと、望むところまで回らないことがあります。これはSTARBOOK TENが赤緯90度を超えて、あるいは地平線下まで望遠鏡が回転することを防いでいるためです。*1

動かし始めてすぐ気が付くのは、動作音が極めて小さいことです。SXDの場合、恒星時駆動の時でも「ジジジジ…」とそこそこ大きな音がしていましたが、SXPではほぼ無音。恒星時の1000倍速で自動導入した場合は、さすがに「ウィーン」とやや甲高い音がしますが、SXDに比べれば多少マシな気がします。

自動導入の際も感じましたが、モーターの動きは精密で、レスポンスも良好。SXDに用いられていたDCモーターのヌメーッとした動きとは大違いで、コントローラーでの操作の通りに即座に動き、ピタッと止まってくれるのは非常に快適です。

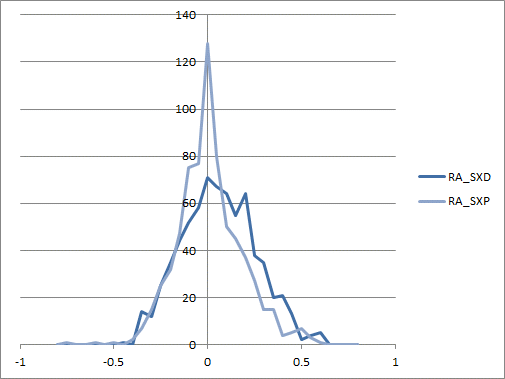

そして、肝心の追尾性能ですが…これはなかなか優秀。下にPHD GuidingにおけるSXDとSXPのガイドグラフを示します。なお、SXPのセッティングはPEC無効、大気差補正OFF、バックラッシュ補正OFF、「極軸を合わせた望遠鏡」で行っています。また、PHD Guidingのパラメータはいずれもデフォルトのままです。

SXDは最も追尾成績が良かった部分を抜き出したものですが、おおよそ±0.6以内に収まっています(縦軸の単位はガイドカメラのピクセルサイズ)。この数値だけ見るとSXPと大差ないようにも見えますが、SXPではガイドが外れた場合に速やかに元に戻っているのに対し、SXDでは特に赤緯軸においてガイドが外れるとなかなか収束せず、100〜150秒周期の大きな波となっているのが見て取れます。戻るのに時間がかかるため、結果、この間に撮影したコマはみな赤緯方向に伸びた像となってしまいます。

この傾向は度数分布を見るとさらに明らかで、SXPでは赤経、赤緯ともに±0.05の狭い範囲内に40%以上が入っているのに対し、SXDでは同じ範囲に30%以下しか収まっていません。しかも、今回使用したSXDのデータについては最も良かった時のもので、普段はこれの倍ほどもばらつくのが通常でしたから、SXPの優秀さがうかがえるというものです。

ただSXPの場合、なまじ追尾性能がいいだけに、風の影響が相対的に大きく感じられてしまいます(ガイドグラフで160秒前後の赤緯側のずれは風の影響)。SXPにおいてアリガタ・アリミゾで固定する場合、プレートホルダーSXの厚み分だけ鏡筒が軸から遠くなります。そのせいで、赤道儀自体が強化されている割には風や振動の影響を受けやすくなっているということはありそうです。